當前位置:叛逆孩子學校>三十而立后的反叛教育:重塑人生選擇,引領心靈成長之路

叛逆孩子的教育問題及解決方案

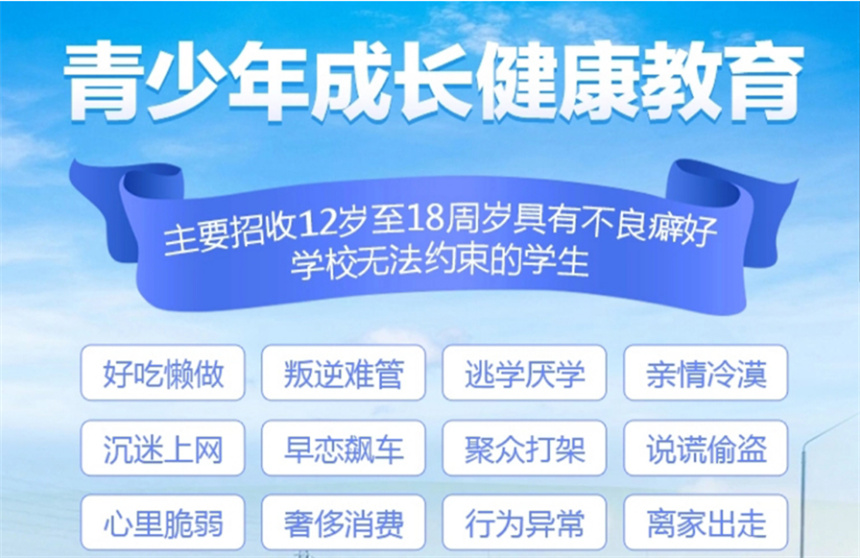

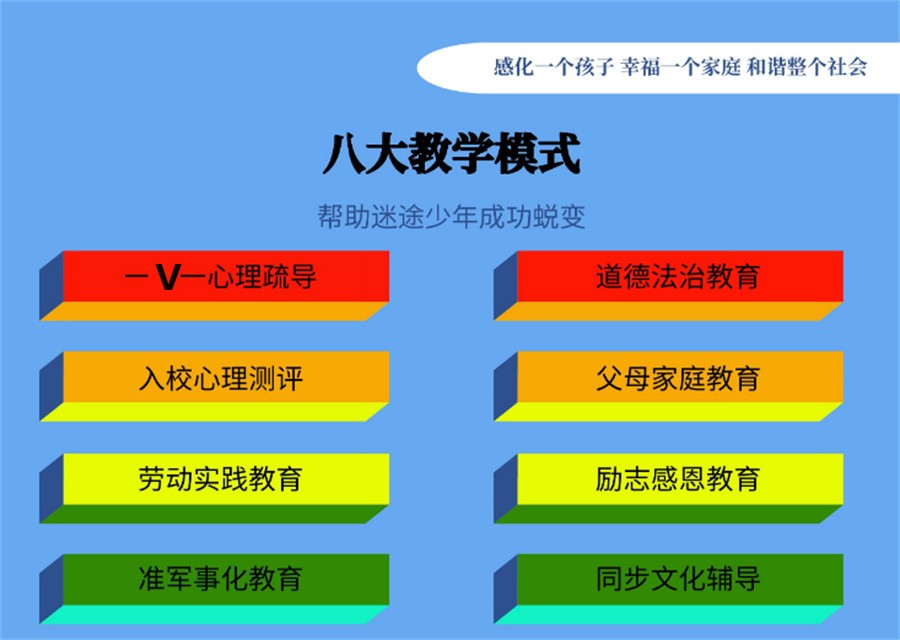

在中國河南省三門峽市陜州區高陽山風景區,有一所正規的叛逆孩子學校。這所學校針對8至18周歲青少年存在的多種不良行為習慣,如沉迷手機、早戀、叛逆、自卑自閉、奢侈消費等,探索出了一條科學、系統、實用的特色教育之路。

叛逆期的孩子讓很多家長感到非常無力,以下是三個建議:

1. 要心態平和:面對孩子的叛逆,家長不要用暴力壓制,這樣只會適得其反。要做一個講道理的家長,遇到孩子的叛逆期,一定要用道理說話。

2. 反省自我:孩子在青春期非常敏感,很多時候,孩子的錯誤并不大,相反,是家長的問題。家長在發脾氣前應該反思,到底是孩子太叛逆不講道理,還是自己不講道理惹得孩子太叛逆。

3. 尊重孩子的自尊心:家長在做任何關于孩子的決定之前,應該尊重孩子的意見和感受。記住尊重是相互的,要尊重孩子,聽見孩子的聲音,再來做下一步的決定。

面對孩子從聽話到叛逆的情況,家長需要冷靜處理。以下是相關建議:

家長需要了解孩子叛逆的原因。四歲的孩子面壁思過可能是對規則的一種接受方式,但隨著年齡增長,孩子會有自己的思考和判斷。當發現孩子的不良行為時,如皮搗蛋、破壞莊稼等,家長應以教育和引導為主。但教育過程中避免過度懲罰和暴力對待孩子的方式只會適得其反。若孩子在成長過程中表現出嚴重的叛逆行為如動手等時家長也需要重新審視自己的教育方式。對于叛逆的孩子可以嘗試換位思考理解孩子的感受和行為背后的原因與孩子進行溝通尋找解決方案并尋求專業的心理輔導幫助共同解決問題。同時家長也需要反省自己的行為是否過于苛刻或不合理以便更好地與孩子建立信任和溝通。在這個過程中尊重孩子的意見和自尊心是關鍵這樣有助于改善親子關系促進孩子的健康成長。

在這個過程中也可以借鑒一些教育專家的建議或者相關課程幫助孩子和家長共同度過這個階段比如之前提到的潛意識開發課程等或許會對改善孩子的狀況有所幫助。每個孩子都是獨特的個體需要不同的教育和引導方式作為家長我們需要耐心和理解與孩子共同成長。

希望以上建議能對你有所幫助與孩子共同成長是一個不斷學習和進步的過程讓我們攜手共同為孩子的未來努力!

在樓上的某個角落,我默默注視著兒子在草地上的一舉一動。兒子坐在草地上,邊哭邊扯著野草,我的心如刀絞。當天黑的時候,他的奶奶帶他回家,我故作冷漠,沒有回應他的呼喚。整個晚上,我都選擇沉默,內心的掙扎與矛盾如潮水般涌動。

第二天晚上,我質問兒子,為何要用暴力來回應問題。他反駁道,他反感母親的指責和打罵,希望我們能以和平的方式溝通。這次對話讓我意識到,我的教育方式存在問題。我反思自己的言行,決定改變與兒子的溝通方式。

從那次對話后,我再也沒有動手打過兒子。他的成長經歷了一段自我探索的旅程,從初中到高中再到大學,他的表現讓人贊嘆不已。他的叛逆期并沒有如我想象的那樣可怕,而是成為了他成長的一個轉折點。

作為父母,我們有很多需要反思的地方。我意識到自己的脾氣暴躁,無法控制情緒。對于孩子的叛逆和暴力行為,我們需要先冷靜下來,找出問題的根源。孩子的成長經歷、家庭教育方式都會影響到他們的行為。我們需要理解、關愛和引導孩子,而不是用暴力來解決問題。

孩子動手打父母,這確實是一個嚴重的問題,但這并不意味著父母的教育方式全錯。我們需要理性看待這個問題,先從自身找原因,再與孩子進行溝通。就像我和我侄子的例子,通過嚴厲的批評和愛的教育相結合,讓他意識到自己的錯誤并改正。我們也要尊重孩子的個性和成長過程,引導他們走向正確的道路。作為家長,我們要時刻保持清醒和理智,用愛和理解來陪伴孩子成長。家庭瑣事與親子關系的探索

如今,我回到老家,與母親的摩擦頻繁。每每提及往日她對我嚴厲的管教,我都難以釋懷。那些夜晚,獨自流淚的情境歷歷在目,讓我質疑自己的出生。生活并非只有痛苦,我老婆的聰慧讓我看到了婆媳矛盾的調和之道。她以善良和美麗化解了家庭紛爭,使婆婆最終服軟。她說,這是她的責任,她希望婆婆能夠改變。

這幾年,我觀察到母親的變化。她似乎越來越講理,可能是被兒媳婦的堅持和努力所影響。過幾天,老婆帶孩子回來上學,母親也會跟隨。我看到母親也在嘗試適應新的家庭角色和生活方式,這是一個家庭成長的見證。

去年,父親的離世讓我深感悲痛。村里的大媽問我,為何父親去世時我沒有流淚。我的眼淚只在獨自一人的時刻流淌。我明白父親的不舍,但醫學無法挽回他的生命,我無法因此而受到指責。

我時常反思自己與兒子的關系。前兩天,兒子因我教育過嚴而動手打我,這讓我感到震驚。我意識到親子關系需要更多的溝通和理解。青春期孩子的叛逆行為,往往是親子關系出現問題的表現。我反思自己的教育方式,嘗試尋找更有效的溝通方式。我也認識到作為家長,需要更多的耐心和包容。

回想起自己剛上初一時的叛逆行為,我深感教育方式的重要性。那時,我過于嚴格的教育方式引發了孩子的反抗。后來,我換了方式,把他送入封閉學校,減少嘮叨,讓他有更多的空間和時間來適應成長。現在,我學會了溫和地與他交流,冷處理矛盾,相信他會逐漸成長。對于孩子動手打我的,我認為需要冷靜處理,反思自己的教育方式,嘗試與孩子建立更好的溝通機制。也要理解孩子的情緒爆發可能是長期積累的結果。作為家長,我們需要學習如何更好地引導孩子成長,建立健康的親子關系。關于教育孩子的方式:親子的深度對話與相互理解的重要性

在我們的生活中,教育孩子的方式多種多樣,但有一種方式似乎仍被廣泛采用:打孩子。我身邊有一個真實的例子,一個媽媽用打的方式教育孩子,結果導致孩子到了青春期開始反抗,母子關系變得緊張。接下來,我們將深入探討這種教育方式的影響及其可能的解決方案。

有一個家庭,母親用體罰的方式教育孩子。孩子從小引導到大,到了青春期,反抗意識增強,與母親的關系愈發緊張。這種情況并非個例,一旦使用暴力手段,很容易引發孩子的反抗行為。因為孩子會模仿這種方式,學會用暴力解決問題。

使用武力解決問題,可能會導致親子關系的僵化。一方面,父母在孩子心中的權威形象不再;另一方面,孩子可能不再聽從父母的教導,甚至可能放縱自我。而且,孩子可能會因為沖突再次使用暴力反抗。武力教育的方式必須配合補救措施。

要想改善這種情況,父母需要與孩子進行深入的溝通。父母需要和孩子商量,確定一種公平的解決方式。比如,如果孩子輸了,就需要遵守規則。事后,父母還需要和孩子一起分析問題的原因,消除隔閡。為了避免再次發生暴力,父母需要從根本上解決問題,了解孩子的真實想法和需求。

回想我自己的成長經歷,我也曾因為被誤解而動手。在小學時,因為同學嘲笑我,我選擇了動手。但我媽的處理方式也是體罰。這種教育方式讓我倍感壓抑,無法表達自己的想法。進入初中后,我與母親因觀念差異產生沖突,但她從不聽取我的意見。這讓我意識到,平等相處、多聽雙方意見的重要性。

現在,我嘗試以更開放的態度對待我的女兒。當她犯錯時,我會分析給她聽,詢問她的想法。如果問題反復出現,我也會適當糾正。我認識到,聽取雙方意見是良好的溝通橋梁。

我還見過外國人在公共場合教育孩子的情況。雖然大人們對孩子的教育方式可能不同,但目的都是為了孩子能成長為更好的人。我們應該反思并改變那些不當的教育方式,嘗試與孩子平等溝通,理解他們的想法和需求。只有這樣,我們才能建立健康的親子關系。

教育孩子是一個長期且復雜的過程。在這個過程中,父母需要耐心、理解和溝通。打孩子并非有效的教育方式,相反,它可能導致親子關系的惡化。我們應該尋求更有效的教育方法,與孩子建立平等、尊重的親子關系。