當前位置:叛逆孩子學校>孩子沉迷手機的四種原因(小孩子沉迷手機怎么才能改正)

隨著智能手機普及,越來越多的孩子深陷"屏幕漩渦"。據研究顯示,我國中小學生日均使用手機超2.5小時,其中15%存在沉迷傾向。要破解這個難題,首先要剖析孩子沉迷背后的核心原因。

當孩子面臨課業重擔、家庭矛盾或社交挫折時,手機成為逃離現實的"數字避風港"。在虛擬世界中,他們能暫時忘卻考試成績的壓力,躲避父母的高期待。特別是青春期孩子,57%會通過游戲或社交平臺釋放焦慮。典型案例中,初二學生小敏因成績下滑被父母責罵后,每天躲在房間刷短視頻長達6小時,形成惡性循環。

青少年渴望同伴認同的心理需求若在現實中受阻,便會轉向線上尋求補償。調查顯示:74%的初中生認為"不玩手游會被同學孤立",48%通過社交軟件維系主要人際關系。當孩子在班級缺乏歸屬感,或在現實社交中屢遭挫敗,手機便成為維系社交連接的救命稻草。值得注意的是,這類沉迷往往伴隨著"錯失恐懼癥"——害怕錯過群聊動態而持續在線。

"不是手機太迷人,而是生活太單調",這句話道出核心問題。當孩子放學后缺乏運動場地、興趣課程或親子互動,手機自然填補了時間空白。某小學調研顯示:提供足球、編程等課后活動的班級,手機依賴率比普通班級低63%。尤其在雙職工家庭,家長無暇陪伴時,電子產品往往成為"電子保姆",這種情況在寒暑假期間尤為突出。

手機應用設計的即時反饋機制,正在重塑孩子的大腦獎勵系統。游戲通關的成就提示、短視頻的連續刷新、點贊通知的多巴胺刺激,都比現實學習的長周期反饋更具誘惑力。神經科學研究證實,持續接觸這類刺激會使大腦前額葉皮層(負責自控)發育延遲,導致孩子對閱讀、運動等延遲滿足活動興趣減退。這也是為什么孩子能專注游戲3小時,卻無法安靜學習20分鐘。

針對上述原因,家長可采取分層干預:首先創建無壓力的溝通環境,每天15分鐘深度傾聽;其次培養現實社交能力,通過親子運動、社區活動拓展交際圈;再則提供豐富的替代選擇,如設置家庭藝術日、科學實驗時間;采用"屏幕時間銀行"制度,將游戲時間與閱讀量等正向行為掛鉤。遇到嚴重依賴情況,建議尋求專業幫助,可致電學校心理教師15136157181進行咨詢。

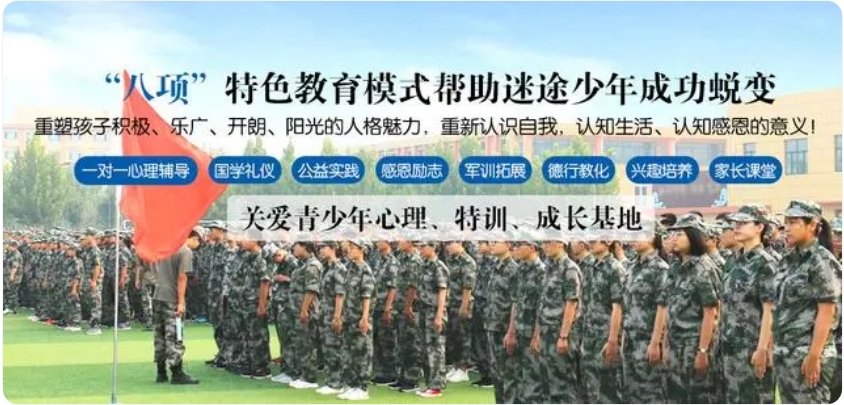

我校專注青少年行為矯正20年,占地150畝的生態校園配備心理輔導中心、藝術工坊及戶外拓展基地。"五維成長體系":通過心理疏導(35%)、行為訓練(25%)、學業提升(20%)、社會實踐(15%)、家庭治療(5%)的綜合干預,成功幫助3200余名學生擺脫手機依賴。特色課程包含森林療愈、機器人編程、戲劇表達等,重建孩子對現實世界的興趣連接。

現面向全國招收10-17歲存在行為偏差的青少年,要求無嚴重精神疾病及攻擊性行為。采用季度制教學,首月為封閉觀察期,后分段實施個性化矯正方案。報名需提供近期體檢報告及心理評估,家長陪同面試通過后入學。報名咨詢請致電0371-55569688,或關注微信公眾號"啟明素質教育"獲取招生簡章。我們堅信:每個孩子都值得擁有不被屏幕束縛的青春!