當前位置:叛逆孩子學校>初中孩子叛逆要不要打學校:走出教育誤區,構建科學支持體系

初中階段的孩子步入青春期,身心劇變常伴隨強烈的叛逆行為:抗拒上學、頂撞師長、自暴自棄……面對這些挑戰,許多家長陷入焦慮,甚至萌生“打一頓送去封閉學校”的沖動念頭。然而,這種簡單粗暴的處理方式非但無效,反而會將孩子推向更深的心理深淵。

??打罵的惡性循環??

打罵教育看似立竿見影,實則嚴重損害親子關系。孩子會因身體懲罰感到屈辱和憤怒,進一步強化對抗行為,甚至引發自殘、厭世等極端反應。研究顯示,長期遭受打罵的孩子更易形成自卑、暴力傾向或抑郁性格,徹底喪失學習動力。

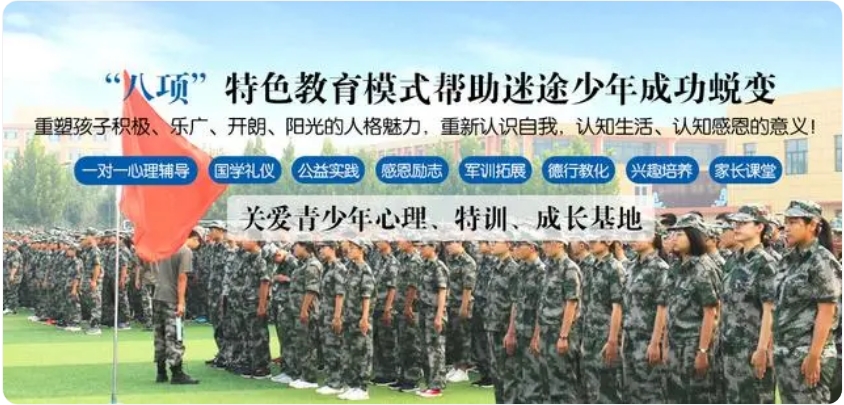

??強制送校的隱性傷害??

部分家長寄希望于“叛逆學校”的軍事化管理,但這類機構存在巨大風險:

??心理創傷??:強制分離加劇孩子的被拋棄感,誘發創傷后應激障礙;

??管理亂象??:部分機構存在體罰、虐待等違規操作,反致孩子身心受損;

??問題掩蓋??:封閉環境雖隔絕社會誘惑,卻未解決厭學的根源(如學業挫敗、人際沖突),回歸后易復發。

??關鍵警示??:教育部《中小學教育懲戒規則》明確禁止七類不當行為,包括體罰、侮辱貶損及連坐懲罰等,強調以育人替代懲罰。

初中生的叛逆行為并非“故意作對”,而是多重壓力下的應激反應:

??生理因素??:青春期激素波動導致情緒敏感、沖動;

??學業困境??:課程難度陡增,若未及時消化知識,易陷入“越不會越逃避”的惡性循環;

??關系危機??:同伴欺凌、師生矛盾或家庭沖突,使學校成為“痛苦源”;

??心理需求??:渴望獨立卻被過度管控,通過反抗爭奪自主權。

??案例對比??:兩種教育模式的后果差異

??處理方式?? | ??打罵/強制送校?? | ??科學引導?? |

|---|---|---|

??親子關系?? | 信任崩塌,隔閡加深 | 建立盟友關系,增強安全感 |

??學習動機?? | 關聯痛苦,徹底厭學 | 逐步恢復興趣,主動探索 |

??長期心理影響?? | 自卑/暴力傾向/抑郁風險↑ | 抗挫力↑,情緒管理能力↑ |

??行為改善效果?? | 表面服從,內心積怨 | 真誠反思,主動調整 |

數據來源:多篇研究及教育機構實踐分析

??重建溝通橋梁??

??傾聽>說教??:每天固定15分鐘傾聽孩子的煩惱,不打斷不評判,如“聽起來你在學校很難過,能和我說說嗎?”;

??共情表達??:接納負面情緒,例如“被老師批評確實很委屈”,避免否定感受。

??激活內在動力??

??目標拆解??:幫助分解學習任務,如從“每天完成1科作業”開始,積累成就感;

??興趣嫁接??:結合愛好設計學習方式,如用游戲元素背單詞、通過動漫學歷史。

??家校協同干預??

??與老師合作??:了解課堂表現,請求針對性支持(如調整座位、降低提問難度);

??善用校規資源??:對欺凌等嚴重問題,援引《教育懲戒規則》第九條,要求學校介入保護。

??專業支持及時介入??

當孩子出現自傷、長期拒學或抑郁時,需聯動心理咨詢師:

學校心理教師提供行為干預;

臨床心理醫生評估是否需藥物或系統治療。

??自我情緒管理??

在憤怒時暫停教育,通過深呼吸、離開現場冷靜,避免言語暴力。

??重塑家庭生態??

減少手機依賴:用家庭運動、桌游等替代電子娛樂,修復情感聯結。

??允許試錯成長??

在安全范圍內讓孩子體驗選擇后果,如熬夜導致遲到,代替包辦或指責。

??教育本質的回歸??:如天津安定醫院劉娟主任所言:“叛逆期是精神獨立的必經之路,父母要做的是腳手架,而非枷鎖。”

青春期叛逆的本質,是孩子對“成為自己”的艱難探索。暴力與強制如同在幼苗上壓巨石,唯有以理解松土、以支持灌溉,才能等來破繭成蝶的蛻變。教育的終極答案,從來不在訓誡學校的圍墻之內,而在每一次真誠的對話、每一份克制的信任之中。