當前位置:叛逆孩子學校>封閉式管理叛逆孩子學校:重塑還是傷害?——利弊深度剖析

在青少年叛逆問題日益突出的當下,??全封閉式管理學校??作為特殊教育手段備受爭議。這類學校承諾通過嚴格環境矯正行為問題,但其成效與風險并存,亟需理性審視其雙刃劍本質。

??行為矯正與紀律重塑??

封閉式學校通過??軍事化作息管理??(固定起床、學習、鍛煉時間)強制改變散漫生活習慣。不少沉迷網絡、晝夜顛倒的青少年在此環境下逐漸恢復規律作息,甚至改善健康指標(如近視度數下降),重建生活秩序感。嚴格的規章制度直接約束叛逆行為,減少逃學、暴力等失控狀況。

??環境控制與不良影響隔絕??

通過物理隔離手段,切斷青少年與??社會不良因素??(如不良社交圈、網絡成癮源)的接觸,創造“純凈”環境。這種隔離使其專注于自我反思與學習,尤其對深陷網癮或參與不良團伙的青少年效果顯著。

??專業教育資源支持??

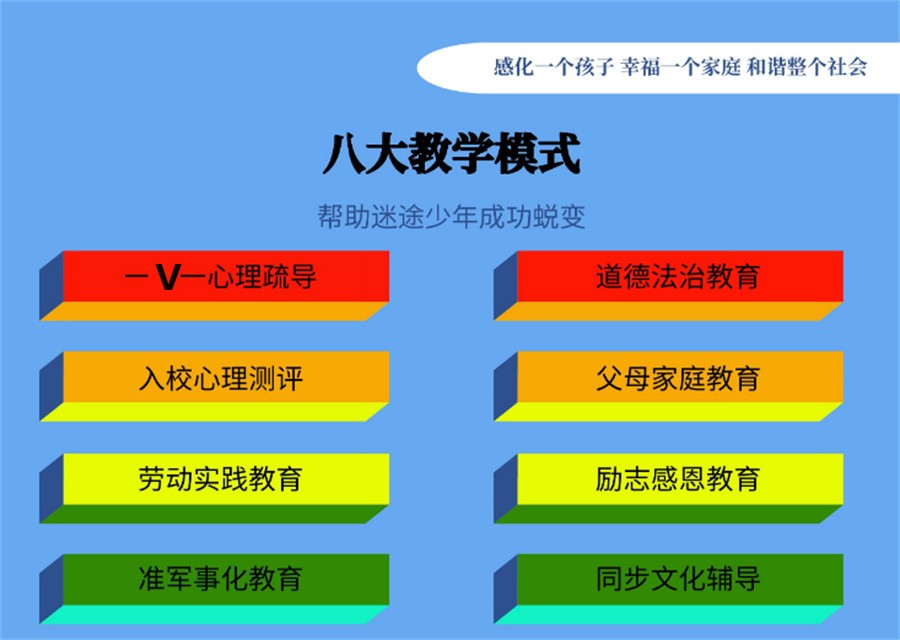

正規封閉式學校配備??心理輔導團隊與行為矯正專家??,能針對性解決焦慮、逆反等心理問題。通過團體輔導、個體咨詢及行為訓練課程,引導學生認知情緒根源,培養健康行為模式。同時兼顧文化課程與興趣培養,避免學業斷層。

??社交與生活能力培養??

集體生活迫使學生與同齡人朝夕相處,在沖突與合作中鍛煉??人際交往能力??。通過拓展訓練、團隊任務等活動,培養責任感與自主生活技能,彌補家庭過度庇護的缺陷。

??情感隔離與親子關系疏離??

長期與家庭分離導致??親情紐帶弱化??。青少年易產生“被拋棄感”,加劇孤獨與抑郁情緒。若家校溝通不足,可能深化親子隔閡,使孩子歸家后更難融入家庭系統。

??個性壓抑與心理風險??

過度強調服從的管理可能??扼殺創造力與個性發展??,導致學生機械順從或隱性反抗。敏感內向的青少年在高壓環境下易出現心理崩潰,甚至誘發更嚴重的焦慮或抑郁。部分機構師資薄弱,缺乏科學干預能力,僅靠懲罰壓制行為,治標不治本。

??教育質量參差不齊??

市場機構良莠不齊:

部分學校為牟利縮減投入,師資資質造假、設施陳舊;

課程設置失衡,過度側重行為管制而忽視文化教育或心理疏導;

監管缺位下,體罰、虐待等惡性事情時有發生,造成二次傷害。

??回歸適應的挑戰??

“封閉環境-自由社會”的轉換易引發適應障礙。學生可能在校表現良好,但歸家后因缺乏持續支持而??行為反彈??,暴露家校銜接機制的缺失。

??評估孩子的真實需求??

??輕度叛逆??(如偶爾頂嘴、情緒波動)可通過家庭溝通、心理咨詢解決,無需封閉管理;

??重度行為偏離??(如暴力、吸毒、長期輟學)且家庭教育失效時,可考慮專業機構介入。

??實地考察學校的資質與理念??

查驗辦學許可與師資專業證書,優先選擇??心理輔導師占比高??的學校;

觀察校園氛圍:積極鼓勵優于壓抑懲罰,科學課程設計優于簡單軍事化管制;

與在校學生及家長交流,獲取真實反饋。

??家校協同機制的建立??

選擇??定期親子溝通、家庭治療服務??的學校,避免情感斷裂。家長需同步學習教育策略,為孩子回歸鋪墊適應環境。

??綜合決策與替代方案??

權衡費用(年均數萬至十萬元不等)、孩子性格(內向者慎選)、叛逆根源后決策。探索走讀式行為學校、社區幫扶項目等??過渡性替代方案??。

封閉式管理學校對部分深陷行為危機的青少年是“急救站”,但絕非萬能解藥。其成功取決于??科學的矯正方法、持續的親情維系與合格的執行機構??三者協同。家長需警惕“一送了之”的心態:??環境可隔離,但愛的聯結與理解才是叛逆真正的解方??。