當前位置:叛逆孩子學校>北京叛逆孩子成長教育學校全解析:如何選擇最合適的學校?

叛逆孩子學校及其教育方法

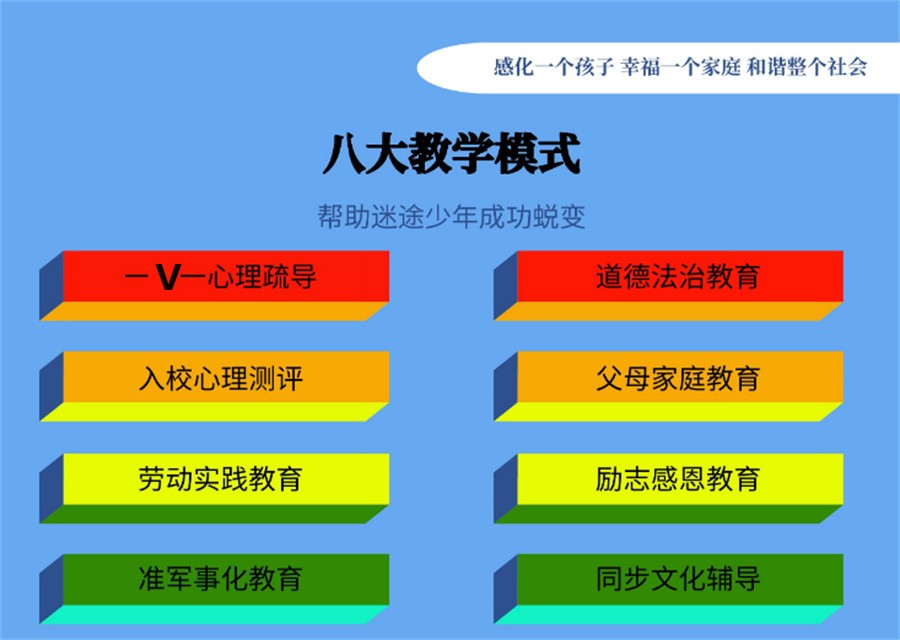

為了改變孩子的叛逆行為,許多家長選擇將孩子送入全封閉軍事化管理學校。這類學校旨在提供一個與孩子之前環境完全不同的健康環境,讓孩子在此環境中蛻變。河南省長思青少年特訓學校便是其中的佼佼者。它經多部門聯合審批,專門針對叛逆孩子進行教育。學校采用全封閉軍事化管理教學,100%透明辦學,并已幫助上萬名孩子成功轉變。

針對10-18歲的叛逆孩子,長思特訓教育學校會根據每個孩子的情況定制教育方案。學校建立分年齡、分階段、分層次的教育體系,糾正孩子的不良行為,提升他們的認知,改變他們對學習的態度。

對于準初三孩子不起床不去學校的情況,首先嘗試說服教育。若溝通無效,應考慮尋求專業心理咨詢師的幫助。孩子的叛逆行為多數源于心理問題,可能是學習壓力、外部環境影響等。家長應耐心聆聽孩子的想法,并嘗試理解他們的壓力。

現代孩子的心理抗壓能力普遍較差,這與過去的孩子有所不同。家長需要正視這一問題,并尋求專業的心理咨詢師進行咨詢。家長也需要反思自己的教育方式,是否有過于嚴厲或過于寬松的情況。

孩子的叛逆行為不僅僅是孩子自身的問題,家庭環境也起到了很大的影響。家長需要與孩子共同面對這一問題,可以嘗試改變家庭環境,給予孩子更多的關愛和支持。若孩子仍然無法適應學校生活,可以考慮暫時休學,讓孩子體驗打工生活,從中明白工作的艱辛,進而激發他們對學習的熱情。在此過程中,家長需要保持冷靜,不要過于焦慮,給予孩子足夠的支持和理解。

通過上述方法,家長可以更好地理解和應對孩子的叛逆行為,為孩子提供一個健康的成長環境。孩子懶散,主要原因是過得太舒服

====================

孩子的問題由來已久,如今雖然已經意識到問題的嚴重性,但很多家長并沒有積極去解決。孩子的懶散并非一蹴而就,背后必然有一個過程,有跡可循。

孩子過度使用手機,很大程度上是因為家長監管不利。連成年人都難以抵擋手機的誘惑,更何況那些自制力較差、心智尚未成熟的孩子。這一現象,不能不引起家長的高度重視。

孩子不愿解釋自己的行為,反映出家長與孩子之間缺乏有效的溝通。可能是家長忙于工作,忽略了孩子情感上的需求,導致孩子沉溺于自己的世界,比如通過游戲來排解寂寞。

初三是人生關鍵階段,無論是家長還是孩子都需要特別重視。針對孩子懶散的問題,家長應該采取一系列措施:全程陪讀,及時與老師溝通,了解孩子在學校的表現,陪孩子做作業并讓孩子遠離手機。初中的孩子正處于叛逆期,需要更多的關愛和理解。

有些孩子在家表現懶散,并非單純因為過得舒服,而是可能出現了厭學情緒。厭學情緒分為輕度、中度、高度三種類型。家長需要全面觀察孩子的表現,了解孩子是否出現厭學情緒。當孩子不愿去學校、抵觸學習時,家長首先要關注孩子的心理狀況,看是否是心理出現了問題。對此,家長需要與孩子深入溝通,了解孩子的內心想法和情感需求。家長也需要反思自己是否忽略了與孩子的溝通和陪伴。

面對孩子的厭學情緒,家長可以采取以下措施:首先嘗試與孩子溝通了解其背后的原因;鼓勵孩子表達自己的想法和情感;關注孩子的心理健康狀況;幫助孩子建立正確的學習態度和目標;提供必要的支持和幫助讓孩子重新找回學習的樂趣和動力。

但請注意,每個孩子的具體情況都是獨特的,建議根據實際情況選擇合適的方法。如果問題持續存在或加重,一定要及時尋求專業醫生的幫助。

假設你是一個大公司老板,面對六個面試的學生,你會如何選擇呢?這不僅僅是選擇一個有能力的人那么簡單。你需要了解他們內心的驅動力、他們對未來的期望和熱情在哪里。孩子們在學校學習同樣如此。他們需要的不只是知識的灌輸,更重要的是找到自己的興趣和方向。

每個孩子都是一顆獨特的種子等待發芽成長。他們需要被理解、被尊重和被引導。讓我們共同探索孩子們真正的需求,幫助他們找到屬于自己的道路吧!在這個過程中家長的角色至關重要他們需要與孩子建立真誠溝通了解孩子的真實想法和感受并鼓勵他們在學習和生活中發現真正的興趣所在。

正如大公司的老板在選擇員工時會注重候選人的潛力一樣作為家長我們也應該善于發現孩子們的潛力并給予他們適當的機會去發展自己的特長和興趣。

總之理解孩子的需求并幫助他們找到自己的道路是每位家長的重要任務之一讓我們共同努力為孩子們創造一個充滿愛與理解的環境讓他們在成長的道路上自信前行。

當我們看到孩子不愿走進學校大門時,背后可能隱藏著許多我們尚未察覺的原因。孩子厭學可能不僅僅是表面上的不喜歡讀書或壓力太大,更深層次的原因可能是心理或情感上的問題。這時,我們需要深度解讀孩子的情緒和需求。首先我們要意識到每個孩子都是獨一無二的個體他們有著不同的興趣、才能和需求。有時候孩子在學校的表現不佳或厭學情緒可能是由于他們沒有找到適合自己的學習方式或領域導致他們失去了學習的動力。

盧剛,一個帥氣青年,18歲考入北京大學物理系,后赴美國愛荷華大學攻讀博士。他的每一次成績都是名列前茅,不允許自己有任何失誤。生活的壓力與競爭的激烈,最終導致了他的崩潰。1991年,一場悲劇在美國上演,盧剛因心理失衡,做出了令人震驚的舉動。這個引發了關于中國教育弊端的討論,也讓我們重新審視家庭教育與青少年心理健康的重要性。

有一位男生,出身貧寒農家,卻以優異的成績考入省重點高中,被評為省級三好學生,榮獲全國物理奧數二等獎。他的奮斗與成功,似乎給我們展示了一條通往成功的道路。背后的壓力與挑戰,也許只有他自己才能深刻體會。

女生,來自單親家庭,雖然環境艱難,但她成績優異,組織能力強,一直擔任班長。她的經歷告訴我們,逆境中的堅韌與毅力,可以成就非凡的人生。成功的背后,也需要關注她的心理與情感需求。

還有一個男生,4歲便踏上星光之路,選入申奧形象大使,學習鋼琴、書法、加入國家冰球隊。他的多才多藝令人贊嘆,但背后的付出與壓力也不言而喻。如何在追求多元發展的保持內心的平衡與和諧,是他面臨的挑戰。

還有一位男生,初中全校第一名,高中以全額獎學金考入北京大學。他似乎是完美的化身,但背后的壓力與掙扎也許是我們看不到的。當優秀成為一種壓力,當成功成為唯一的追求,我們是否應該重新審視教育的目的與意義?

這些年輕人的故事讓我們看到了生活的多樣性與復雜性。他們面臨的壓力與挑戰,也讓我們思考家庭教育與青少年心理健康的重要性。在追求成功的我們也需要關注內心的平衡與和諧,讓每一個年輕人都能健康、快樂地成長。

在案發前的那個日子,與同學們在牌桌上相聚。一場牌局,卻因一個同學的懷疑,引發了兩人之間的激烈爭執。那番對話像一把鋒利的劍,深深地刺入了的心中。“連玩牌都玩假的,你的為人太差了,難怪小周過生日都不請你。”這些話語對于本就自卑的來說,無疑是毀滅性的打擊。他的內在價值感受到嚴重的沖擊,幾乎崩潰。事后向警方坦言,他覺得自己太失敗了,他人眼中的嘲笑與輕蔑讓他難以承受。為了找回自尊,他選擇了讓那嘲笑他的人從世界上消失。而這一行為,與其貧窮或社會背景并無直接關聯,完全源于內心的心理不健康。我們每個人都生活在社會的大系統中,有父母、老師、領導等支持系統。真正的直接影響往往來自我們的父母。父母是我們的終身老師,如果他們沒有為我們提供心理疏導,類似的悲劇可能會再次上演。

薛千里,一個澳門大學的女學生,成績出眾,性格陽光,組織能力強。她曾是高中辯論賽的最佳辯手,人緣極佳,被全校老師公認為好學生。她的母親作為優秀畢業生的家長,曾在全校發表過激情洋溢的演講。任何人都未曾預料到她會選擇跳樓自殺。這一消息傳回她就讀的高中后,老師和校長都深受打擊,覺得自己的教育似乎很失敗。經過警方調查,她自殺的原因竟然只是因為國外的男朋友在電話中提出了分手。這樣一個看似普通的情感因素,竟導致了她的決絕離去。她到底缺失了什么?她的智商和情商都很高,但缺乏的是抗挫折的能力和健全的人格教育。她需要的是環境的生命教育和無條件的愛。

當我們搜索網上關于大學生自殺或研究生自殺的信息時,會找到許多令人痛心的案例。自殺的理由包括學業壓力、就業壓力、情感受挫和抑郁等。例如,美國哈佛大學的一位華語女生張威地被發現吊教在學校的宿舍里,她只有二十二歲。她在哈佛大學的性格開朗、熱情、陽光燦爛,但這樣一個優秀的女孩為何會突然自殺?還有一個男同學叫馮浩,北京大學物理系的高材生,僅在三周的時間里就用一根繩子結束了自己的生命。原因竟然是在一節數學分析課上做錯了一道題沒有得到滿分。

馮浩的背景令人驚嘆:他是五名高中校長實名推薦上北大的優秀學生,高考分數高達六百六十五分。他的綜合素質全面且廣泛,組織能力強,品德高尚,人際關系和諧。他是父母眼里最有出息的孩子,讓同齡人羨慕不已。他卻在北大的短短二十一天里選擇了放棄生命。這十八年來,他從未為自己活過,一直在父母的催促和安排下生活。他拒絕自己的陰暗面,所以當內心的黑暗來臨時,他選擇了絕望地告別這個世界。

曾有一些看似不可能發生的事情,如今卻成為殘酷的現實。有一個孩子,因父親將手機扔出窗外而選擇了跳樓,其母得知后也走上了同樣的不歸路。這樣的悲劇令人痛心,也引發深思。

再來看李天一的事例。這位知名歌唱家的兒子,在簡歷上可謂十分耀眼。他因缺乏正義品德的教養,最終走上了錯誤的道路。父母雖為他提供了優越的藝術環境,卻忽略了品德教育和對生命的尊重。他的錯誤行為,讓一家人的名譽受損,風光無限的背后隱藏著深深的傷痛。

吳謝宇的故事更是令人震驚。這位北京大學的高材生,竟因種種原因殺害了自己的母親,并騙取了巨額錢財。他的行為令人不解,如此優秀的學生為何會走上這樣的道路?這也反映出我們當前教育方式的嚴重問題。

也有一些人雖然面臨困境,卻憑借自己的力量走出了一條獨特的道路。韓寒便是其中之一。他在學校中遭受批評,卻憑借自己的才華和努力取得了巨大的成功。他的經歷告訴我們,即使面臨困境,也要堅持自我,勇敢前行。

通過這些真實的案例,我們應該認識到教育的真諦。這些個案讓我們看到了教育的缺失和問題的嚴重性。我們要培養孩子的綜合能力,更要注重品德教育和愛的教育。每個孩子都有自己的閃光點,但也需要我們的引導和陪伴。我們要關注孩子的內心世界,讓他們擁有健康的人生觀和價值觀。家長也要不斷學習成長,以更好地引導孩子走向未來。這些案例也提醒我們,無論孩子取得多大的成就,都不如擁有一個幸福快樂的人生重要。讓我們共同努力,為孩子創造一個更好的成長環境。

孩子在面對挫折時很容易感到無力。如果我們希望孩子在面對困難和壓力時能夠積極應對并保持樂觀態度就需要讓他們知道自己是值得被愛和尊重的。為此我們需要重新思考家庭教育的排序將孩子的心理健康放在第一位并滿足他們的基本需求。這樣我們才能培養出身心健康、自信且能夠積極面對生活挑戰的孩子。這需要家長采取以下幾個方面的行動:

融入孩子的內心世界是建立良好親子關系的關鍵家長需要與孩子建立緊密的情感聯系了解他們的想法感受和需求。這意味著我們需要花時間陪伴孩子與他們共同經歷生活的點滴分享喜怒哀樂。通過參與孩子的興趣活動與他們建立共同話題增進彼此的了解和親近感。

在此基礎上我們才能更好地理解孩子的需求和期望為他們提供適當的支持和指導幫助他們健康成長和發展潛能。接下來我們將進一步探討如何更好地理解和滿足孩子的心理需求以期為家長提供有益的指導和建議幫助孩子們健康快樂地成長。

隨著孩子的成長,他們逐漸建立起自己的獨立意識。小時候,孩子愿意與家長擁抱交流,但長大后,這種親密的溝通逐漸減少。從放學后的滔滔不絕,到如今的自我封閉,孩子內心的變化讓許多家長感到困惑和失落。

十三歲左右的孩子,受傳統權威管教模式的影響,容易出現叛逆和內心的封閉。家長面對孩子的冷漠,往往容易陷入指責和打罵的誤區。這種方式如同用斧頭去砍冰塊,只會讓孩子更加封閉自己。要打開孩子內心的堅冰,需要的是溫暖和信任,如同用溫暖來融化冰塊。

相信孩子的重要性不言而喻。每個生命都有努力綻放的天性。家長需要相信,孩子有能力走出自己的路。這種信任如同播種,會在孩子心中生根發芽,幫助他們克服困難,實現自我成長。

每個孩子都有自己獨特的天賦。故事中的小女孩,成績雖差,但卻有著主持的天賦。家長需要觀察孩子的興趣和能力,發展他們的獨特天賦。而不是一味地追求考試成績,逼迫孩子走自己設定的路線。適應考試制度的孩子固然值得培養,但每個孩子都是獨一無二的個體,應該讓他們發揮自己的天才一面。

家長應該給予孩子做決定的機會,并讓他們學會自我負責。例如,故事中的老師通過與孩子約定看視頻的時間,讓孩子體驗到自己做決定并承擔責任的感覺。這種教育方式有助于培養孩子的自律性和責任感。家長應學會放手,讓孩子在成長的過程中學會獨立思考和決策,成為能夠自我管理的人。

在孩子的成長過程中,他們每個年齡段都有獨特的心理需求。若我們未能有意識地去理解并滿足這些需求,孩子可能會陷入自我放任的惡性循環。如何打破這一局面,與孩子實現真正的溝通,成為我們共同探索的課題。

隨著孩子年齡的增長,他們可能會遇到一些難以言表的困惑和挑戰。我們需要更深入地走進他們的內心世界,了解他們的真實想法和需求。如同收音機的不同頻道,若我們與孩子不在同一頻道,溝通便難以進行。

要想真正聽懂孩子的話,我們需要學會調整自己的“頻道”,從成人的二百九十八頻道轉變為孩子的頻道。這意味著我們要學會用他們能聽懂、愿意聽的方式與之交流。我們要傾聽他們的聲音,理解他們的感受和需求。

真正的溝通不僅僅是聽和說,更是情感的交融和相互理解。我們需要融入孩子的世界,成為他們生活中的一部分。當他們喜歡玩游戲時,我們可以陪他們一起玩,如四到七歲的競爭期,我們可以一起玩奧特曼打怪獸。通過這樣融入他們的世界,我們與孩子建立深厚的友誼,真正理解他們的需求。

當我們真正明白孩子的需求并滿足他們時,孩子才能健康成長。我們需要時刻保持與孩子的良好溝通,了解他們的困惑和挑戰,給予他們必要的引導和支持。只有這樣,我們才能與孩子共同成長,共同創造美好的未來。

通過以上五個章節的闡述,我們不難發現與孩子溝通的關鍵在于理解和接納。讓我們共同努力,成為孩子成長路上的引路人,與他們一起走向美好的未來。