當前位置:叛逆孩子學校>貴州叛逆孩子特訓學校名單揭曉:如何引導叛逆少年走向正軌?

在高中時期,我曾深深著迷于《變形記》這檔節目,尤其是其中的某些精彩片段。隨著時間的推移,當我進入大學后,逐漸意識到節目背后的套路和刻板印象。記得有次朋友對我的誤解,源于節目對貴州農村主人公的刻板描繪。這讓我深感困擾,同時也引發了我對節目真實性的質疑。

《變形記》在篩選主人公時,不經意間帶出了地域歧視的問題。這種節目傳達的刻板印象讓那些不了解地域文化的人產生了誤解。即使對于沒有參加節目的當地人,也因節目的影響遭受誤解和歧視。例如,桐哥是第十季中的一股清流,但他的成功并非完全歸功于節目,更多的是他自身的努力和才華。節目組的這種表現,無疑對某些孩子造成了心理傷害。

《變形記》將城市和農村主人公進行生活互換,這一設計本身是否考慮過他們回歸原生活的挑戰?農村孩子體驗過城市的繁華后,是否能承受原來的艱苦生活?而城市孩子回到原本的生活后,是否真的有所改變?在我看來,這樣的節目設計更像是一種消費,而非真正的幫助和改變。

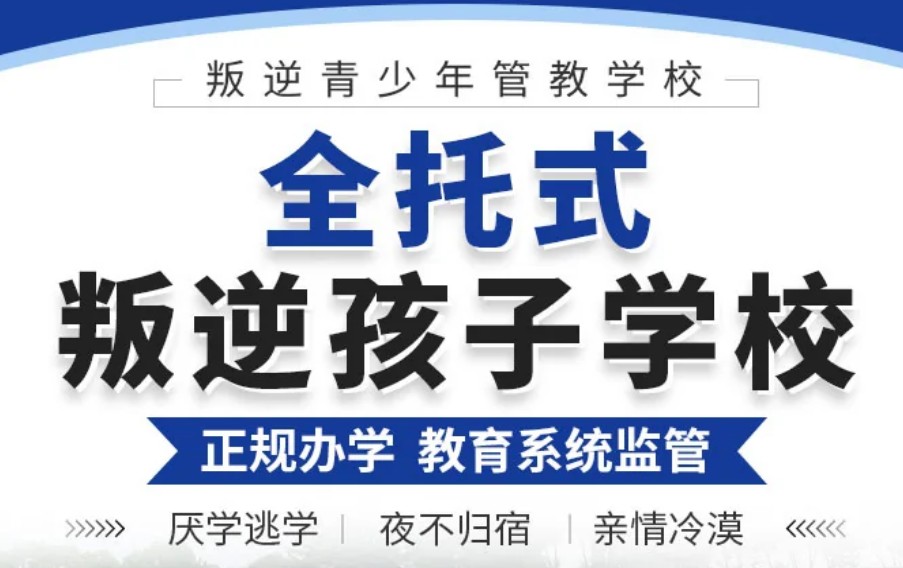

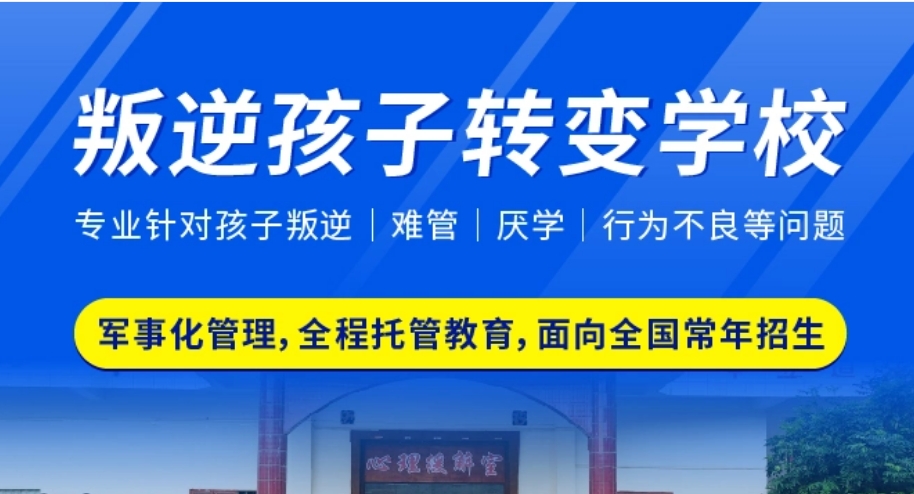

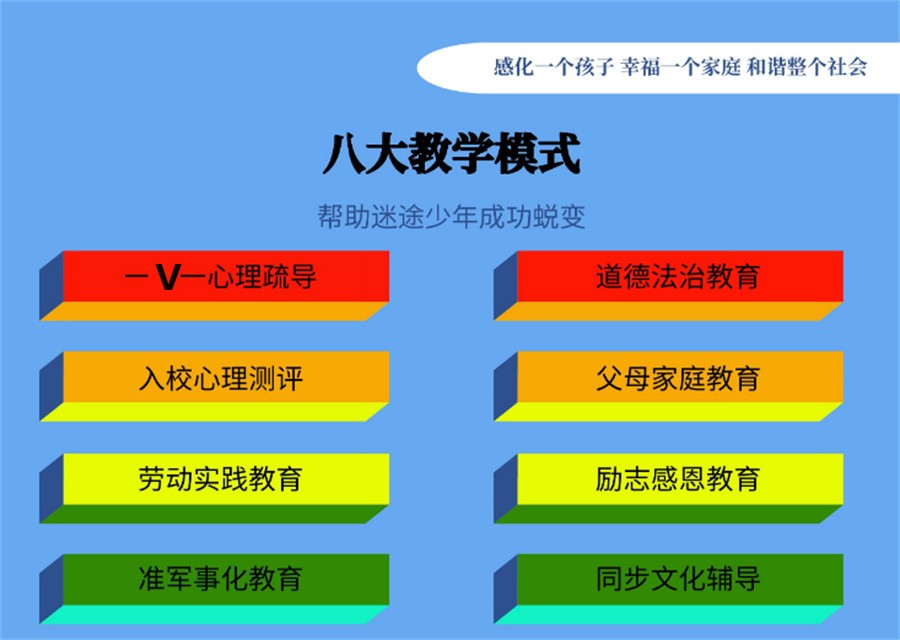

對于貴州的叛逆孩子學校,如黔南民族職業技術學校春暉分校和貴陽市叛逆青少年社會工作中心等,它們為那些無法在正常校園環境下學習的孩子們提供了幫助。這些學校通過素質教育、職業培訓、心理疏導等方式,幫助孩子們解決學習和家庭問題,改變負面行為,更好地適應社會。

雖然《變形記》曾受到廣大觀眾的喜愛,但隨著時間的推移,其背后的諸多問題逐漸浮出水面。我認為,與其插手孩子們的人生,不如多關注學校教育和家庭教育的重要性。畢竟,真正的成長與改變,需要深入的教育和引導。《變形記》應該重新審視其節目設計和傳達的內容,避免刻板印象和地域歧視,真正為孩子們的成長提供幫助和支持。畢節市叛逆少年教育基地

畢節市叛逆少年教育基地是教育局傾力打造的教育機構,針對困境少年提供全方位幫助和改善其行為的重要場所。這里擁有現代化的設施,如圖書館、音樂室、電子閱覽室等,更有豐富的戶外活動場所,為叛逆少年提供了一個充滿正能量的成長環境。

該基地以愛國教育、素質教育和社會實踐教育為核心,從情感和觀念出發,通過思想教育和心理疏導,幫助學生們理解家庭問題和文化差異所帶來的困擾。這里,是那些叛逆的青少年找回自信、重返正常學習和人生軌跡的搖籃。

胡迎晨,一個蒙城自縣葛橋中學的班長,盡管長期一邊讀書一邊照顧家庭,甚至要販賣青菜、喂豬養鴨來賺取學費,但她始終努力上進,被評為市級和校級的“三好生”。盡管自己的家境貧寒,她仍經常資助比她更困難的人,并主動幫助班里的后進生補習功課。她的無私和堅韌,讓人深感敬佩。

海力源曾因父母外出打工,交由奶奶管后,學習狀態急劇下滑。當父母決定再次外出掙大錢時,海力的教育問題再次被忽視。因缺乏關愛和監管,海力逃學、打架成了常態。直到母親患病回家治療,家庭矛盾加劇,最終父母離婚,海力流落社會。這是一個令人痛心的故事,也是留守兒童問題的縮影。

日記中,女生描述了父母離開后帶弟弟報名的經歷。面對報名過程中的困難和爭吵,她和弟弟在教室前等待。回想起自己三年前父親帶她報名的情景,再看看現在的困境,她心中五味雜陳。日記展現了留守兒童面對生活的無奈和堅韌。

今天是開學典禮的日子,晴朗的天氣讓我早早地從溫暖的被窩中爬起。早餐的困擾隨之而來,弟弟和我口味迥異,他不喜歡辣,我卻對辣情有獨鐘。在糾結中,我決定帶他去品嘗美味的粉干。趁著這個清晨,我還打算去菜園摘些新鮮的蔬菜。隔壁的吳阿姨也早早起床,與我一起勞作,并夸贊我獨立能干。

星期三,天空下著綿綿細雨,老師找到我,希望我能擔任宣傳委員。我內心激動不已,因為我熱愛寫字和繪畫。面對現實的壓力,我婉拒了這個機會。每天回家后的我,要忙于家務和弟弟的學習輔導,盡管我深愛這個崗位,但責任重大,我無力承擔。我想讓弟弟在成長的過程中,也能感受到我對他的陪伴和教導。

假期里,我和弟弟坐在門口的石墩上,完成作業后靜靜發呆。我們都想念遠方的媽媽,那是我們共同的牽掛。

星期六,多云的天空下,我終于重返課堂。同學們興奮地分享著他們的假日趣事,而我被老師問及假日情況時,卻只能說我在想念媽媽。老師讓我填寫一個關于留守兒童的表格,詢問我的臨時監護人是誰。我無言以對,因為沒人照顧我,所有的事情都是我自己來做。老師對此感到生氣和不解,她不理解我的父母怎么能這樣“狠心”,讓我照顧自己還要照顧弟弟。

面對老師的批評,我內心深感老師的話是對的。盡管我對父母的決定感到困惑和無奈,但我也明白他們是為了給我和弟弟更好的生活而努力奮斗。我會努力照顧好自己,也會照顧好弟弟,期待有一天能讓父母為我們感到驕傲。此刻的我,雖然沉默,但內心堅定。

在一個秋末的午后,我跟著劉海來到了他的家。在門口,遇見他的奶奶牽著羊回來。我們坐在門前的石頭上聊起了天,劉海的爺爺正在山上摘柿子。劉海的父親由于種種原因已經很久沒有回家了,每個月只是寄錢回來。奶奶千叮萬囑讓我好好教教劉海。

學校師資緊張,從一年級到六年級只有七個老師。這些老師大多是外來年輕人,每個人負責多門功課。盡管孩子們習慣了這種教學方式,但他們對科學、品德以及體育課充滿了期待。為了滿足孩子們的愿望,我會在語文課之余教他們踢球,帶他們跑步、做操。

我包里有橘子糖,分給孩子們后,他們馬上變得乖巧聽話。有些孩子舍不得吃糖,只是默默學習。有一個孩子的母親每天都來送飯,這讓其他孩子羨慕不已。他們渴望父母的陪伴和關愛。

有些孩子的父母在外打工,留下孩子與爺爺奶奶生活。這些孩子常常因為想念父母而情緒低落。在打工浪潮和社會各種情緒的影響下,一些孩子產生了厭學情緒。甚至有一些孩子輟學后步入社會,穿上了不符合年紀的衣裳,走上了與父母截然不同的生活道路。

楊文曾教過的一屆六年級學生中,只有三個上了初中,其余的都因為各種原因輟學了。這些輟學的孩子中,有的出去學手藝,有的則走上了流浪的道路。攝影師張成欣發現,這些流浪兒童多數都是留守兒童,他們因為缺少父母的陪伴和管教,走上了不良的道路。可以說,從留守到流浪只有一步之遙。

我期待著了解更多的關于留守兒童的故事。其中一個故事讓我印象深刻:一個年僅十三四歲的孩子,因為家庭原因輟學后,穿著不符合年紀的衣裳,染著長頭發,在鄉村客運汽車上賣票。他的未來令人擔憂。

在惠天兒童有聲故事網,我聽過許多留守兒童的感人故事。這些故事讓我深入了解留守兒童的生活和堅韌不拔的精神。

王芳,一個來自貴州省晴隆縣茶馬鎮的女孩,雖然家境貧寒,但她卻是個學習優秀、志向遠大的孩子。父親離世后,她肩負起家庭重擔,但依然堅持學習,成績名列前茅。她的心愿是考上大學,改變家庭命運。她的故事讓我們看到貧困山區留守兒童的堅韌和毅力。

小張宏是一個留守兒童,雖然父母不在身邊,但她沒有放松對自己的要求。她成績優異,關心集體,積極組織留守小隊開展活動。面對孤獨和逆境,她選擇了快樂和堅強。她的故事讓我們感受到留守兒童的力量和勇氣。

胡迎晨是一個照顧長期臥床不起的奶奶、靠販賣青菜和喂豬養鴨掙學費的留守兒童。她學習努力,樂于助人,經常資助比她困難的人。她的故事展現了留守兒童的堅韌和無私精神。

王雪晗在父母外出打工后,肩負起照顧爺爺、奶奶和年幼的弟弟的重擔。她在學習上連續四年被評為“三好學生”,還積極參加學校組織的各種活動。她勇敢面對生活的重壓,幫助留守兒童改正不良習慣,培養他們的自理、自律、自護能力。她的故事讓我們感受到留守兒童的堅強和勇敢。

在當今社會,許多農民工來到大城市打工,為我們的生活帶來了便利。在享受這些便利的我們也應該關注那些留守兒童的生活。他們早早地肩負起生活的重擔,臉上少了笑容。我們應該盡我們所能,給予他們關愛和支持,讓他們感受到溫暖和希望。他們的故事讓我們深刻認識到關愛留守兒童的重要性。關愛留守兒童的溫情故事

記得那是一個節日,我帶著滿心的熱忱和豐富的書籍食品,走進了留守兒童的家中。雖然平日里的我對此類活動并不擅長,動作顯得有些笨拙,但我真誠的心意卻得到了他們的接納。他們看著我,笑起來,中午時分,更多的留守兒童聚集在一起,我們共同分享美食,那些簡單而真摯的笑容,讓我深感這一天是如此特別。

下午,我們走進了麥田,風輕輕吹過,他們開始分享與父母的點滴故事,臉上洋溢的幸福微笑如春風般溫暖。我意識到,他們需要的不僅僅是物質上的幫助,更多的是心靈上的關懷。他們的故事,那些關于思念、關于期待、關于成長的情感,深深觸動了我。我們一起玩了他們小時候的游戲,每個人都充滿了快樂。

他們,是社會上備受關注的留守兒童。他們遠離了溫馨的港灣,但社會并沒有忘記他們。除了物質上的幫助,我們更應該給予他們心靈上的關懷。他們需要我們的陪伴,需要我們一起過節,讓他們感受到家的溫暖。我們應該成為他們的朋友,用心去幫助他們,讓他們感受到這個世界的愛。

生活對他們來說并不容易,但他們卻在磨礪中成長。正是缺少了父愛、母愛的情境下,他們變得更加堅強。他們的生命如同那綻放的優雅、吐露的芬芳,穿越生活的磨礪,更加珍貴。他們的成功源于他們的堅持和努力,他們是我們國家的未來,是我們應該關注和愛護的。

在城市的盡頭,沒有繁華的街市和閃亮的霓虹,但有他們這樣一群人——留守兒童。他們是外來務工人員的子女,是農民工二代。讓我們給予他們更多的關注和愛,讓他們感受到溫暖和關懷。他們是城市的未來和希望,需要我們共同守護。

結語

我不想用那些冰冷的名字來稱呼他們,我想呼喚他們帶著泥土氣息的乳名,拉著他們的小手,一同走進他們的生活。他們生長在故鄉的青山綠水中,純潔的靈魂在田野里孕育成長。他們在山野的風中奔跑,滿懷憧憬。

風從田野吹來,帶著他們的希望,吹進了城市。為了生計和未來,他們跟隨父母來到城市,最終在城市的盡頭找到了自己的位置。習慣了青山綠水的雙眸,初次面對高樓大廈和車水馬龍,讓他們感到迷茫和無助。他們不知道如何穿越繁忙的馬路,寫字樓的層數讓他們數不清。現代文明的繁華并沒有給他們帶來歡樂,卻在他們心中留下了深深的痕跡。

他們背起書包,小心翼翼地融入城市生活。“城市人”異樣的眼光讓他們明白戶口與暫住證的區別。他們都是父母心中的寶貝,卻過早地承擔了不屬于這個年齡的重擔。他們在打工子弟學校學習,面對簡陋的環境和艱苦的生活,他們依然堅韌不拔。

放學回家,他們做好簡單的晚飯,父母仍在工地或菜場上勞作。午夜醒來,淚眼中城里的星空沒有家鄉的明亮。他們悄悄許愿,希望明天打工子弟學校不會因交不起電費而被查封。盡管生活充滿艱辛,但在他們日益長高的身體上,我看到了他們的成長和堅韌。

一位記者問一個打工子弟學校的小姑娘學成后是否會回到家鄉時,她毫不猶豫地回答:“一定回去!”那一刻,我感動于他們的成長和對家鄉的眷戀。他們稚氣的宣言:“我們的學校很小,但我們的成績不差”“我們不和城里的孩子比爸爸”“北京的2008,也是我們的2008!”展現出他們的自信和期待。雖然他們還在為學費苦惱,學校交不起水電費,許多體制尚待完善,但他們的成長已經吸引了眾多視線,他們在茁壯成長。太陽從地平線上升起,照亮了城市的盡頭,照亮了他們的生活。他們的未來充滿希望,像陽光一樣燦爛。