當前位置:叛逆孩子學校>叛逆學校管教方式與費用揭秘:如何正確對待20歲孩子教育問題?

這些叛逆的孩子往往具有好奇心強、敢于挑戰規則的特點。雖然他們在成長過程中可能會遇到很多失敗和挫折,但他們往往能夠在逆境中越挫越勇,最終取得成功。

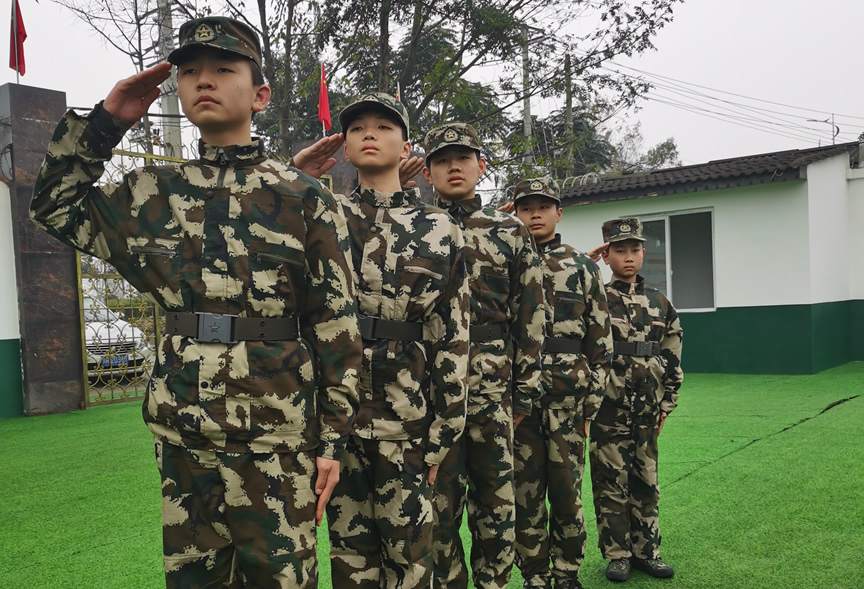

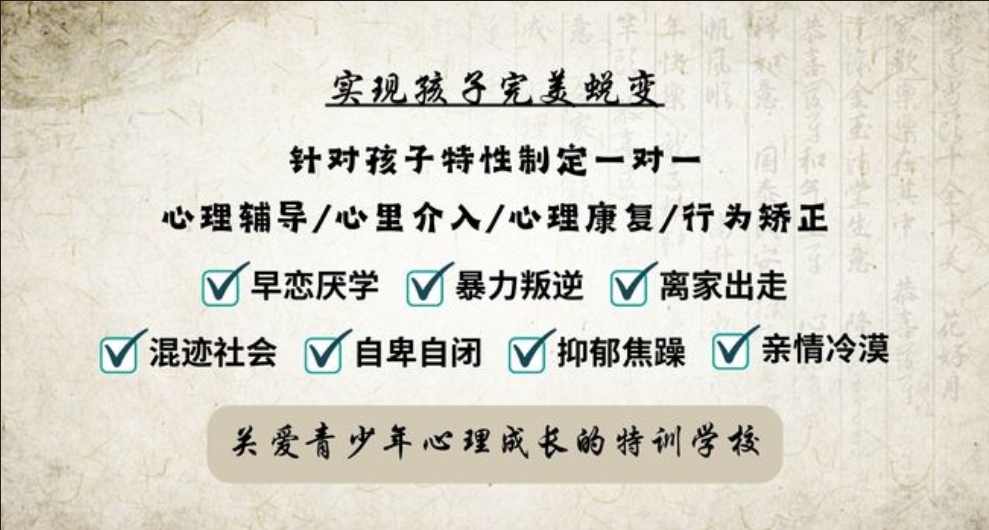

在這里,孩子會接受嚴格的規范和糾正措施。學校也會為孩子提供心理輔導和咨詢,幫助他們更好地面對問題并走向成功。學校努力為孩子們創造一個安全、有序、有益的環境,幫助他們成長為有責任感、有擔當的人。

一、新生入校資料準備

孩子戶口簿復印件、監護人戶口簿復印件以及戶口簿主頁復印件,一并備齊。若監護人委托孩子親屬辦理手續,則需要提供委托書。這些資料是入校的必要證明,確保信息的準確無誤。

孩子在校需準備的換洗衣物,包括內衣、內褲、鞋子和襪子。特別提醒女孩子,應自備衛生用品。冬季保暖衣物也是必備,同時可以選擇委托學校統一采購或心理老師代為購買。

提供近一個月的體檢證明是必要的。如未能及時提供,學校也提供體檢服務,費用為200元/位,由家長自理。新生入校后,首月會安排常規體檢。

家長需提前準備一封信給孩子,告知孩子為何選擇來校,期望孩子在此獲得哪些改變。具體內容可聯系相關老師協助撰寫。

二、家長與學校面對孩子早戀的態度與策略

看到某些新聞,心中難免壓抑。我們懷念高中時代那純凈而深刻的戀情,然而青春萌動的情感有時卻導致無法挽回的悲劇。一則關于花季少女因早戀而凋零的新聞,讓人在初春時節感到痛惜。

中國社會似乎進入了一種“互害模式”,從食品、工程到司法等領域都存在。這種模式下,個別頻繁發生,令人擔憂。早戀只是其中之一,反映出社會某些角落的不和諧現象。

學校在處理學生早戀問題時,應慎重而負責任。開除學生不應輕率決定,因為這會對孩子的心理和未來產生深遠影響。教育者應銘記自己的職責和使命,以溫暖和關愛對待學生,而非在應試教育的壓力下作出草率決定。

長期以來,家長與教師心中根深蒂固地將高中生的戀愛視為“早戀”。但早戀究竟是何定義?我們試圖尋找一個明確的概念卻無果。青春期萌動的情感,為何要被如此輕易地標簽化?那個時代的愛情,或許正是最純粹、最干凈的。從生理及心理角度分析,青春期的戀愛或渴望戀愛,本就是人與生俱來的天性。

我國法律賦予16周歲以上的青少年民事責任能力。高中生戀愛,是法律賦予的權利和自由。古代人在同一年齡段已征戰沙場、建功立業,而現今卻將同年齡段孩子的戀愛視為禁忌。法無禁止即自由,難道高中生的戀愛權利被無端剝奪了嗎?

高中學校因學生戀愛而開除他們的做法,實質上是一種侵權行為。我國相關法律規定,學生在接受教育的各個階段,學校開除學生的權利是有嚴格限制的。即便是高校開除學生,也需要滿足一系列嚴格的條件。對于高中階段的戀愛行為,學校無權隨意開除學生。

部分高中在處理學生戀愛問題上依然隨心所欲。他們僅僅因為學生戀愛就剝奪其法定權利,無視法律的保護。即使學生行為有所不當,學校也應該采取合理、合法的方式進行教育和引導,而不是直接剝奪其受教育權利。

我們必須反思當前對于高中生戀愛的觀念和處理方式。我們應該尊重每一個高中生的情感和權利。我們也應該重新審視學校的校規校紀,確保其在法律框架內進行。我們還應該加強對教育的投入,提高教育者的素質,使其能夠用更加合理、合法的方式處理學生問題。只有這樣,我們才能真正實現教育的目的,培養出健康、自信、有責任心的年輕人。 章節一:教育應回歸本源,以愛與包容育人為本

面對媒體關于學校開除決定的質疑,學校提及已給予學生留校察看處分。但教育的真正目的并非簡單的處罰,而是引導與培養。學校應銘記,其責任是教育,而非單純的懲戒。如同監獄對罪犯采取“懲罰與教育并重”的原則,學校更應當注重學生的心理成長與指導。

當前,家長和學校往往將高中階段的戀愛視為不求上進,卻忽略了這種天性中的情感表達。其實,只要多一些包容與理解,戀愛也可以成為學生的正能量。學校和家長應該采取“宜疏不宜堵”的原則,進行疏導溝通,而非一味禁止。

真正的教育應當是愛的傳遞,家長和學校應摒棄急功近利的觀念,用愛去感化每一個學生。這個悲劇是家庭教育和學校教育雙重畸形的例證,也是社會互害模式橫行的一個縮影。

章節二:學校體罰學生的法律探討

根據未成年人保護法和教育法,體罰學生是違法的。但現實中,為了學生的未來和學校的有效管理,有人建議允許適當的體罰。例如,體罰時必須有兩位老師同時在場,以確保不會過度傷害學生并造成一定的威懾。

當前學校面臨管理問題學生的困境,特別是義務教育階段的初中生。校園霸凌現象屢禁不止,部分原因在于學校缺乏威懾力。有些學生需要更嚴格的管理和教育,而不僅僅是口頭警告或當眾檢討。

回顧過去,學校允許一定程度的體罰,學生因不服管教而受罰。那時,包括問題學生在內的所有學生都敬畏老師,校園內的秩序得以維持,許多問題學生也得到了及時的挽救。

章節三:重新審視體罰在教育中的地位與作用

盡管體罰在法律上是不被允許的,但在教育實踐中,有時適當的體罰可能是一種有效的教育方法。這必須在嚴格的規定和監控下進行,以確保不侵犯學生的權益。

面對問題學生,口頭教育和當眾檢討可能并不總是有效。這些學生對法律有誤解,知道學校不能對他們采取更嚴厲的措施,從而利用這一點進行不良行為。有必要重新審視如何在法律框架內為教育提供更多的有效手段。

章節四:構建有效的教育體系與管理機制

為了構建有效的教育體系,我們需要平衡指導與約束。學校應該提供更多的心理和健康指導,幫助學生正確處理情感問題、學業壓力等。

學校需要建立有效的管理機制,對問題學生進行管理。這包括與家長緊密合作,共同制定教育策略,以及對嚴重不良行為的學生采取適當的懲戒措施。但這一切必須在法律框架內進行,并確保不侵犯學生的合法權益。

章節五:社會共同參與,打破互害模式

教育不僅僅是學校和家長的責任,也是整個社會的責任。為了打破當前的互害模式,社會各界應共同參與,支持學校和家長的教育努力。

應加強對教育的投入和支持,制定更完善的教育政策和法規。媒體也應發揮監督作用,報道教育問題并推動解決。企業和機構在招聘時也應更注重應聘者的綜合素質和能力,而非僅僅看重學歷和成績。只有這樣,我們才能共同營造一個更健康、更和諧的教育環境。