當前位置:叛逆孩子學校>叛逆孩子在校遭遇不幸事情:教育矯正還是暴力對待?

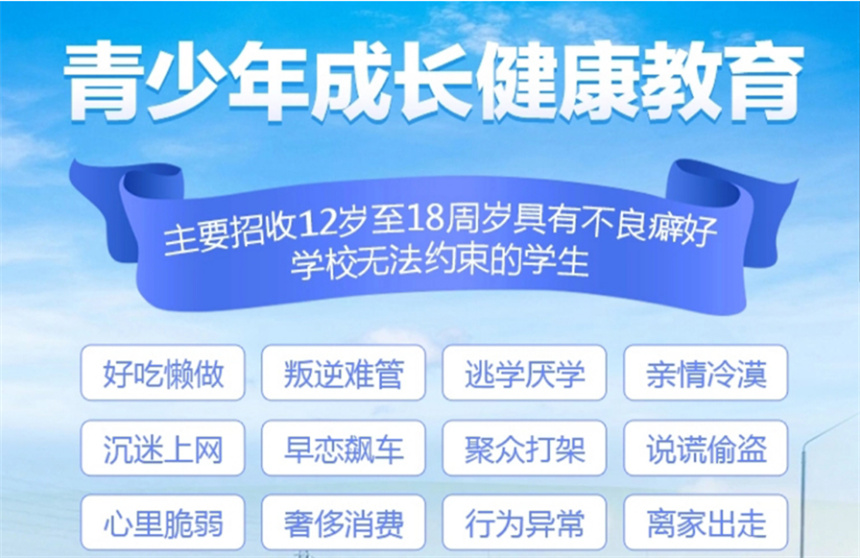

對于孩子的叛逆行為,強制送入叛逆學校是可以考慮的一種手段。特別是當孩子出現嚴重不良行為,父母和其他監護人無力管教或管教無效時,可以向教育行政部門提出申請,經專門教育指導委員會評估同意后,由教育行政部門決定送入專門學校接受專門教育。但要注意,如果孩子僅僅叛逆而沒有違法犯罪行為,送往勞教所是不合適的,因為我國勞動教養制度已經廢止。父母應以教育為主,關注孩子的教育問題,不能因孩子不合心意就借他人之手教育。

關于強制送孩子去叛逆學校,我們還需要了解相關的法律依據。《未成年人保護法》規定,父母或其他監護人有義務保護、教育和引導未成年人。《民法典》和《教育法》也對此有相關規定。但實際操作中,還需考慮孩子的意愿、學校的教育方式和實際效果等因素。

對于已經叛逆了一年多的孩子,送去叛逆學校可能會有一定的效果,但并非萬能。如果孩子的叛逆是因為與父母的觀點看法不一樣,送去學校后,他可能只能做到與老師的觀點一致。家長需要多關愛孩子,付出同樣的愛才能得到回報。

孩子叛逆期是一個普遍現象,這時送去叛逆學校有一定的作用。對于家長而言,這可以使孩子從家庭生活轉向學校大家庭生活,鍛煉孩子的自立和集體生活能力。對于一些因工作忙碌無法照顧孩子的家庭來說,這可能是一個好的解決辦法。對學校而言,封閉式管理可以減少外界干擾,更好地管理學生,教育效果也較易掌握。

孩子忽然說他不想再站了,那一刻,我內心的觸動強烈得難以言表。我心中涌起一股莫名的情感,甚至有些想哭的沖動。我開始反思自己,對于一個僅四歲的孩子,我是否過于苛刻,是否有些殘忍。

隨著孩子的成長,他開始展現出皮實的一面,不時偷偷出去和其他孩子爬樹掏鳥窩。記得有一次,他甚至和幾個孩子把人家的莊稼地當作戰場,毀了人家的莊稼。每當這種情況發生,我都會感到無比憤怒,不僅罵他,甚至動手打他。

隨著孩子的年紀增長,他十三四歲時,我再次動手打了他。令我意外的是,孩子竟然還手打我。我惱羞成怒,再次打他,他甚至和我對打。幾個回合之后,我已是筋疲力盡。我意識到,如果再繼續這樣的教育方式,可能會傷害到孩子和我之間的關系。我開始反思自己的行為和態度。

經過反思,我決定改變我對孩子的教育方式。我開始嘗試與孩子溝通,理解他的想法和感受。孩子告訴我,他希望我能以溫和的方式與他溝通,而不是通過打罵來教育他。我意識到叛逆并不是那么可怕,只要用心去引導和理解孩子,他就能成為一個優秀的人。

十五歲的青春,伴隨著成長的煩惱和叛逆的火焰。戀愛、打架、混社會,成為這個年紀的一部分。在這混沌之中,有一種情感卻讓人敬畏——那就是對家長的尊重。即使是混亂的年紀,我也懂得適可而止,因為我知道,家長們的尊重并非源于恐懼,而是源于我對自己的要求。

我家有一個十二歲的少年,他比我高一頭,有時候我們像朋友一樣打鬧,但當他犯錯時,我作為母親,必須給予懲罰。有時候,他會反抗,甚至和我動手。但無論多高,多大,我始終是他母親,他的錯誤必須受到懲罰。作為母親,我也不愿意傷害他,但只有這樣,他才能明白什么是錯,什么是對。

我的童年是在母親的教鞭下度過的,那些混身青紫的日子讓我痛徹心扉。如今父親去世,我對他的思念深入。盡管我與父親從未爭吵,但我深知他的權威和尊重。現在回老家,與母親的關系時常緊張,每次的沖突都讓我心痛。那些獨自痛苦流淚的夜晚,讓我質疑自己的出生。

老婆與婆婆的關系時常緊張,但她總是能讓婆婆先服軟。她說這是她的責任,希望婆婆能夠改變。這幾年,母親變得講理,可能是被兒媳婦“治住”了。家庭的氛圍在慢慢改變,這都是努力與調和的結果。

每個家庭都有難念的經。父親走后,我獨自承受痛苦,眼淚只在獨自一個人時流淌。我知道父親不想走,可我盡力了。現在的我在奮斗,因為我知道沒有人可以依賴,只能靠自己。有時候我會喝醉,想用酒精麻痹自己,但我知道這不能解決問題。我希望能夠與孩子建立良好的親子關系,讓他們明白什么是錯,什么是對。對于叛逆期的孩子,我們要反思自己的教育方式,因為孩子的問題都是父母造成的。除非我們養了一個道德,否則孩子的問題都可以通過良好的溝通和教育來解決。讓我們共同努力,為孩子的未來奮斗。

當我家的小子踏入初一的門檻,他也開始了青春的叛逆之旅。如同許多家長所面臨的困境,他擁有了手機,卻將其當作游戲的工具。心靈的溝通變成了網絡的追逐,家中規矩成了他的負擔。我嘗試與他對話,但每一句都像是落入無底的深淵,他的反抗和頂嘴讓我心力交瘁。

隨著問題的加劇,家中的和諧引導破。報警、冷戰,一切能嘗試的方法都顯得蒼白無力。心冷如冰,幾乎想要放棄,但那份責任和愛讓我繼續堅持。換一所封閉學校,斷了他的聯系,家中才稍微回歸寧靜。但那份痛苦和掙扎,如同烙印般深刻。

身為家長,被孩子動手打是心中的痛。這不僅僅是不尊重,更是情緒處理的失敗。我回想起自己的成長經歷,也曾因無法忍受他人的嘲笑而動手。但那之后的家庭處理方式,讓我深感無奈和無力。是否所有的家長都會如此?或是我們的教育方式出了問題?

青春期的孩子,如同蓄勢待發的風暴。過度的嘮叨只會加劇沖突。我身邊有一個朋友,她的教育方式是以打為主,但結果卻是與孩子關系惡化。我們必須找到更好的方式,讓孩子心服口服。武力解決并非長久之計,我們需要和孩子溝通,找到問題的根源。

面對孩子的成長,我們必須學會從根本上去解決問題。孩子越來越成熟,力氣越來越大,但我們也越來越需要引導他們走向正確的道路。我深知自己的家庭教育方式有待改進,我也一直在摸索和學習。希望所有的家長都能找到適合自己的方式,與孩子共同成長。

我寫下這些,是希望家長們都能理解青春期孩子的掙扎和困惑。我們都需要學習如何成為更好的父母,與孩子共同成長。與孩子相處的藝術:平等、理解與教育的平衡

在現代家庭教育觀念中,與孩子平等相處顯得尤為重要。這意味著我們需要尊重孩子的意見和感受,多傾聽他們的心聲。我對待我的閨女正是如此,嘗試以一個朋友的身份與她交流,而不是單純以家長的身份去命令。這種相處模式讓我們能夠更真誠地交流,共同解決問題。

當我的閨女做錯事情時,我會認真分析情況給她聽,同時詢問她的想法。在多次嘗試說服和教育后,如果她仍然不改錯誤,我可能會采取更嚴格的措施。我承認,我并非一個擁有無限耐心的家長,但我深知聽取雙方的心意是建立良好溝通的關鍵。

多年前,我有幸路過北京,目睹了一個外國父親對待孩子的情景。這個父親在面對哭鬧的孩子時,選擇了直接體罰。令我震驚的是,孩子挨打后,竟然乖乖地跟在了父親的后面。這一幕讓我感嘆,教育孩子的方式確實因文化、背景而異。

看到那位外國父親的行為,我內心除了驚訝,更多的是對孩子的同情。我理解每個家長都有教育孩子的方式,但有些方式是否過于嚴厲,甚至到了傷害孩子的地步?這種行為讓我思考,教育是否應該更加人性化,更多地關注孩子的感受?

教育孩子是一個長期且復雜的過程,需要我們持之以恒的付出和耐心的引導。對于那位外國父親的行為,我深感遺憾。我相信,無論在哪個文化背景下,教育都應該充滿愛和關懷。我們應該努力尋求更有效的教育方法,而不是簡單地采取體罰。讓我們共同為孩子們的未來努力,呼喚更加人性化的教育方式。