當前位置:叛逆孩子學校>叛逆青少年成長重塑計劃:特色學校助力叛逆少年轉化與成長之路

小朋友眼中的學校與我心中的學校形象

小朋友眼中的學校是一個充滿奇幻與樂趣的地方。他們形容學校為知識的殿堂,是探索世界的起點。學校在他們心中是第二個家,一個充滿愛與關懷的溫暖之地。他們覺得學校美麗如一幅畫,陪伴他們成長,讓他們在這蔚藍的天空中自由翱翔。學校在他們心中猶如有魔法的大雁,帶他們領略大自然的奧妙。

小朋友,指的是2-15歲的兒童,也可稱年少的友人。這個年齡段的孩子正處于人生最純真、充滿好奇與想象的階段。

1. 我的學校坐落在繁華的都市中,環境優美,寧靜而又充滿活力。走進校園,首先映入眼簾的是一排排明亮的玻璃樓群,充滿現代氣息。

2. 校園四周墻壁上掛滿了學生們的畫作、書法作品和體育活動的照片,展示著他們的才華與風采。操場寬敞,每到課間,同學們在此盡情玩耍,歡聲笑語此起彼伏。

3. 教室布置得溫馨舒適,老師們不僅傳授知識,更教會我們如何做人。學校還會舉辦各種豐富多彩的活動,讓我們全面發展,鍛煉自己的能力。

4. 我們的學校不僅注重知識的傳授,更注重培養我們的品德修養。在這里,我們學會了團結、友愛、互助和進取,為未來的生活打下堅實的基礎。

每所學校都有其獨特的魅力。有的學校注重藝術教育,校園內充滿了藝術氣息;有的學校則注重體育教育,培養出一批批體育健兒。不同的學校都有其獨特的教學方式與理念,為我們提供了多元化的學習環境。

我的另一所小學是黃河路第一小學。在那里,校園內有幾棵茁壯的大樹,右側是整齊的停車位,左側則是充滿信息的宣傳欄。往北走,是國旗臺,每周的升旗儀式都令人振奮。樓上的小花園里,有蘋果樹、梨樹和棗樹。我們上品德與生活課時,老師曾帶我們參觀過,那里的景色美得令人陶醉。我是二一班的小學生,班主任是牛老師。我對我的學校和班級充滿了熱愛。

許多孩子在學校發生了許多事情,卻選擇不告訴父母。這并非因為沒有事情可說,而是即便有事情,他們也不選擇告訴父母。這一現象的產生與父母有著密切的關系。

實際上,孩子們在小的時候總是有無盡的話想要和父母分享,無論是關于天上的云朵還是地上的昆蟲,他們總是能津津樂道地說個不停。父母可能沒有意識到,從某個時刻開始,孩子已經變得不愿意與父母交談了。即使被父母追問,他們也只會應付一下,給出一些模糊的回答。當孩子在學校遇到問題時,父母往往是最后一個知道的人,往往只有在接到老師的電話后,才會匆忙趕到學校了解情況。

孩子不愿意和父母談論學校的事情,這一現象并非突然形成,而是一個逐漸演變的過程。很多時候父母關注的話題只有學習,當孩子回到家后,聽到的第一句話往往是“作業做完了嗎?”接下來的對話往往也是關于學業、成績等壓力話題。這種壓力可能會讓孩子感到壓抑,從而不愿意和父母分享更多的事情。父母可能因為各種原因拒絕或推脫孩子的分享請求,當孩子一次又一次被父母拒絕和責備后,他們可能會認為父母不愿意聽他們分享美好的事情,久而久之就會選擇沉默。有時候父母會因為手頭有事情而急匆匆地敷衍孩子,這可能會傷害到孩子的心靈。要改善這種情況,父母需要給予孩子更多的信任和尊重,認真傾聽他們的分享,從而建立起良好的親子關系。這需要父母在時間和空間上建立心靈溝通,才能真正實現親子連接的順暢。

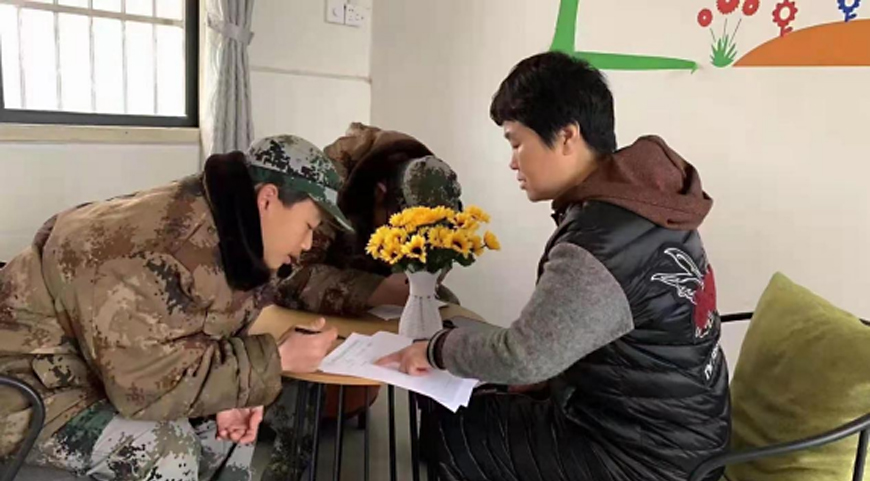

幼兒園經常組織的大型活動,如親子運動會等,是家長和孩子共同參與、增進感情的絕佳機會。這些活動不僅提升了家長與老師之間的交流機會,讓我們更了解老師的教育方法,同時在游戲中深化了與寶寶的感情。報名參與這些活動時,家長和孩子的積極性應當被充分激發。

在忙碌的日常生活中,電話、微信等通訊工具雖然方便了我們的生活,但面對面溝通的機會卻日益減少。接孩子放學的時間成為與家長和老師難得的面對面交流的機會。家長們應充分利用這一時段,向老師詢問孩子的近期生活、學習和表現,表達對老師的感激。若有微詞或建議,應以寬容和理解的態度提出,避免對老師產生不必要的抱怨和指責。

叛逆心理是青少年在成長過程中一種獨特的心理狀態,是他們為了維護自尊,對對方的要求采取相反的態度和言行的表現。這種心理的產生源于他們對成人世界的獨立意識和自我意識的增強,以及對被忽視的自我存在的擔憂。他們通過反叛來確立自我與外界的平等地位。雖然叛逆心理在某種程度上是正常的心理反應,但如果過于強烈或長期存在,就需要及時引導和矯正。家長和教育工作者應給予足夠的理解和關注,幫助青少年平穩度過這一成長階段。

①胡迎晨的勵志故事

胡迎晨是一位留守兒童,她一邊照顧生病的奶奶,一邊勤奮學習,成績優異。她不僅被評為市級和校級“三好生”,還經常資助比她更困難的同學。她的堅強和樂于助人的精神令人欽佩。

②海力源的轉變及其家庭變動的影響

海力源原本是一個優等生,但由于父母長期外出打工,交由奶奶照顧后,他的學習狀況發生了巨大的變化。家庭的不穩定對他的成長產生了不良影響。這個故事提醒我們,留守兒童的成長環境需要更多的關注和支持。

③留守兒童教育故事:真實的心聲

這部分內容通過一個留守女生的日記,展現了留守兒童面臨的困擾和挑戰。報名時的困擾、家長的離開以及對新環境的擔憂,反映了留守兒童內心的真實感受。這引發我們對留守兒童教育問題的深入思考和關注。

三年前,我上一年級的那一刻,是爸爸帶著我來報名的。過程出乎意料地順利,不一會兒就完成了。當我問弟弟想不想念爸爸時,他說不想。我心情復雜地輕輕推了他一下。接近中午時分,報名的人越來越少,終于給弟弟也報上了名,我們都被分在一(1)班,那是我曾經就讀的班級。

隨后,我為自己報名時遭遇了老師的批評,因為老師即將下班。盡管如此,她還是為我報了名。第二天,我和弟弟都將踏上學習的旅程。下午,我為弟弟精心挑選了鉛筆、橡皮、文具盒以及本子,感受著新學期的氣息。

星期一的天氣格外晴朗,今天是開學典禮。我早早地起床,思考著早飯吃什么。弟弟的口味與我截然不同,他不喜歡吃辣的,而我卻鐘愛。最終,我決定帶他去品嘗粉干。我還去菜園子里摘了些菜作為午餐的準備。隔壁的吳阿姨也早起摘菜,夸贊我獨立能干。在今天老師找我談話時,我面臨了一個重要的決定。老師希望我能擔任宣傳委員,盡管我喜歡在黑板上漂亮地寫字和畫畫,但考慮到家中諸多事務需要我處理,我婉拒了老師。我內心還是很渴望能成為宣傳委員的。

星期二假期時,我和弟弟在家門口的石墩上坐著聊天。我們知道彼此都在想念媽媽。假期里我們完成了作業,靜靜等待著新學期的到來。

終于上課了,同學們興奮地分享著假期里的趣事。當老師問我去了哪里玩時,我說我在想念媽媽。老師默默地讓我填了一張表,原來我是留守孩子。當我被問及臨時監護人是誰時,我輕聲回答:“沒誰。”老師以為我不懂這個概念,進一步詢問我的生活狀況。那一刻,我鼓起勇氣,悄悄地問老師:“我能不能成為那個‘誰’?” 我的內心期待著能夠承擔起生活的責任,同時也期待著老師的理解和支持。

老師憤怒地拍桌而起,指責起眼前的學生。他質問道:“難道現在真的沒有人指導你嗎?你自己處理這些家務?關于你的父母,他們為何如此狠心?你的弟弟還在讀一年級,也需要你的照顧嗎?”面對老師的批評,我默默無言,心中卻認同老師的話。

老師向我索要父親的聯系方式,意圖進行家庭教育指導。電話始終無法接通。我深知,每天嘗試聯系父親的我,也從未成功過。

星期日的天氣陰雨綿綿,我與弟弟坐在石墩上,默默想念遠方的母親。這已成為我們的一種習慣。弟弟突然問我:“姐姐,媽媽是不是不要我們了?”我無言以對,心中的疑惑和思念如這雨絲般綿延不絕。

在山東的廣大農村地區,留守兒童數量超過60萬。特別是在菏澤、臨沂、濰坊等勞務輸出較多的城市,留守兒童比例較大且數量有增加趨勢。他們內心的孤寂、社會的侵害讓他們成為流浪在故鄉的孩子。位于沂蒙山區的甘草峪村便是這樣一個典型的村莊,孩子們在老人和狗的陪伴下度過童年。

新村完小學位于平邑縣地方鎮的甘草峪村,這個深藏在大山里的村子雖然有著唯美的名字,但卻貧困而閉塞。這里的孩子們大多是留守兒童,他們的父母為了生計在外地打工。冬季的早晨,孩子們在爺爺奶奶的催促下早早起床,趕往學校。放學后,校門口聚集著等待他們的老人和狗,這樣的場景顯得溫馨而又令人心酸。幸運的是,“麥田計劃”等公益組織正在改善這些孩子們的教育環境,為他們捐贈學習用品和提供援助。

一、字典的發放儀式與開心的孩子們

孩子們興高采烈地領到了期盼已久的字典,小心翼翼地拿在手里,反復摩挲,猶如珍寶。他們工工整整地寫上自己的名字,對知識的渴望在這一刻得到了滿足。

二、一位鄉村教師的日常:楊文的故事

她向我們講述了幾個令她深感觸動的學生故事。學生劉海寫的字過大,楊老師多次指導卻效果不佳。了解后得知,劉海的母親早逝,跟隨爺爺奶奶生活,父親遠在他鄉。秋末的下午,楊老師隨劉海回家,遇見奶奶牽著羊歸來,老人的叮嚀與囑托讓人感受到深深的期盼。

三、學校的現狀與孩子們的期待

學校一到六年級七個班僅有七位老師,多數為外來年輕人。課程雖包含語文、數學,但也有科學、品德等。孩子們最期待的是體育課。楊老師曾帶著孩子們跑步、做操,還教他們踢球,孩子們玩得不亦樂乎。

四、留守兒童的酸甜苦辣

有的孩子收到橘子糖,舍不得吃;有的孩子羨慕其他同學母親每天送飯。大一點的孩子已能幫爺爺奶奶做家務。一個小女孩因父母在上海而想念,雖期待父母歸來,但知道他們可能無法很快回來。楊文老師擔憂的是那些輟學的孩子,他們早早地步入社會,有的甚至成為流浪兒童。

五、從留守到流浪:危機迫在眉睫

第一章:留守兒童的故事引言

曾經有一個留守兒童的故事讓我深感震撼,那是一個充滿期待的等待,一顆期待故事的心,急切地想要了解那些生活在邊遠地區的孩子們的生活經歷。今天,讓我們一起走進他們的故事。

第二章:西雙版納的留守兒童故事

故事發生在美麗的西雙版納,一個關于留守兒童的故事正在上演。請訪問我們團隊的公益平臺項目介紹網站,了解中國留守兒童的生活現狀。讓我們一起關愛這些遠離父母的孩子。

第三章:感人至深的留守兒童故事

留守兒童的故事中充滿了感人瞬間。在惠天兒童有聲故事網,我聽過許多關于留守兒童的感人故事,他們的故事讓人心痛,也讓人充滿了敬佩。

第四章:貧困山區留守兒童的感人故事

王芳,一個來自貴州貧困山區的女孩,雖然生活艱辛,但她學習努力,成績優秀。她的家庭經歷了許多困難,但她從未放棄,她的堅強和毅力讓人感動。還有張紅和胡迎晨,她們雖然身處逆境,但選擇了堅強和快樂,她們的故事展現了留守兒童堅韌不拔的精神。王雪晗,在不幸面前勇敢地照顧家人,同時在學校表現出色,她的故事讓人敬佩。這些孩子們的故事讓我們看到了貧困山區留守兒童的堅韌和毅力。

第五章:寫給留守兒童的感人文章

在當今社會,許多農民工為了生活來到大城市工作,給我們帶來了便利。我們也應該關注那些留守兒童的生活。他們的生活并不容易,他們早早地肩負起生活的重擔,但他們仍然堅持學習,追求夢想。讓我們一起關愛留守兒童,為他們送去溫暖和關愛。他們的堅韌和毅力將激勵我們前行。關愛留守兒童:心靈的交匯與情感的傳遞

====================

記得那是一個節日,我帶著滿心的熱忱和豐富的書籍食品,走進了一個留守兒童的家中。雖然平日里的我對于家務事并不擅長,表現得笨拙,頻頻出錯,但他們寬容地笑著接納了我。中午時分,我們邀請了其他的留守兒童一起共享美食,那些親手制作的食品,顯得格外美味。下午,我們走進金黃的麥田,分享彼此的故事。他們向我講述與父母的動人故事,臉上洋溢著幸福的微笑。那一天,我們玩了許多他們小時候的游戲,大家都沉浸在快樂的氛圍中。這一天雖短,卻成為了我心中最有意義的節日。

留守兒童需要的不僅僅是物質上的幫助,他們更渴望的是心靈上的關愛和精神上的陪伴。社會已經為他們提供了物質上的支持,而我們可以在學習上、生活上多給予他們關心和幫助。與他們一起過節,讓他們感受到家的溫暖,與他們交朋友,這些都是讓他們心靈得到撫慰的方式。

“鳥有一個巢,人有一個家”。對于每個孩子來說,家是他們感受親情的港灣。有許多孩子卻遠離了這個溫馨的港灣,他們就是備受關注的留守兒童。他們缺少父母的陪伴和關愛,因此我們應該給予他們更多的關懷。生命如花,需要我們去呵護。他們是祖國的未來,是我們應該倍加珍惜的蓓蕾。

留守兒童在艱苦的環境中生存,磨練出了他們堅韌不拔的意志。他們沒有輕易放棄,而是勇往直前。他們的成功,源于他們的努力和對生活的熱愛。他們的茁壯成長,正是社會對他們的關愛和支持的結果。他們的未來充滿希望,因為他們沒有在生活的磨礪中停下腳步。

在城市的盡頭,沒有繁華的街市和閃亮的霓虹,只有破舊的棚戶區和經歷風霜的生命。在那里,有這樣一群人,他們是留守兒童。他們雖然身處困境,但并沒有停止前進的腳步。讓我們用心的去關愛他們,去幫助他們,因為他們是我們的未來,是我們的希望。他們是夜幕下的一盞明燈,熠熠生輝,引人注目。他們的故事,需要我們用心去書寫。

關愛留守兒童,不僅僅是給予他們物質上的幫助,更是與他們心靈的交匯和情感的傳遞。讓我們每一個人都行動起來,去關愛他們,去幫助他們,讓他們感受到家的溫暖和愛的力量。《他們的生活:城市盡頭的曙光》

在這廣袤的故鄉,他們生長于青山綠水中,靈魂如同田野里的稻谷,隨風抽穗拔節。他們在山野中奔跑,心懷憧憬。當田野的風吹進城市,他們跟隨父母來到城市,站在城市的盡頭,雙眼第一次接觸高樓大廈與車水馬龍。繁華的現代文明給他們帶來了深深的烙印。

他們背起書包,小心翼翼地融入城市的生活。在“城市人”異樣的眼光中,他們第一次明白了戶口與暫住證的區別。他們都是父母心中的寶貝,卻過早地承擔了不屬于這個年齡的負擔。

放學回家,他們做好簡單的晚飯,父母仍在工地或菜場上勞作。午夜醒來,淚眼中城里的星空沒有家鄉的明亮。他們悄悄許愿,希望明天打工子弟小學不會因交不出電費而被查封。生活的重壓讓他們早熟,卻也讓他們更加堅韌。

在他們日益長高的身體上,我看到了他們的成長。一位打工子弟學校的小姑娘在記者問及學成后是否會回到家鄉時,毫不猶豫地回答:一定回去!他們的成長讓人感動,他們的堅定讓人敬佩。他們在春晚的舞臺上稚氣宣告:“我們的學校很小,但我們的成績不差”“我們不和城里的孩子比爸爸”“北京的2008,也是我們的2008!”他們正在逐漸成熟,告別昨天的羞怯,迎接新的一天。

雖然他們還在為不多的學費而苦惱,雖然學校還是交不上水電費,雖然還有好多體制不夠完善……他們已經吸引了眾多的視線,正在茁壯地成長。太陽從地平線上升起,照亮了城市的盡頭,也照亮了他們的生活。他們的未來充滿希望,他們的生活正充滿陽光。