當前位置:叛逆孩子學校>叛逆少年的成長之路:如何教育在學校叛逆的兒子?

青春叛逆期是每個孩子成長的必經之路,家長不必過于擔憂。面對14歲的兒子叛逆到動手打你的情況,家長首先要冷靜下來,調整好自己的心態。不要過于激動或情緒化,以免加劇矛盾。

孩子叛逆并非毫無緣由。家長應該與孩子進行真誠的溝通,了解孩子內心的想法和感受。回顧自己的教育方式,是否有過于嚴厲或忽視孩子情感需求的情況。關注孩子的日常生活,了解是否有外界因素對孩子造成影響。

面對孩子的叛逆行為,家長要學會正確引導,避免直接沖突。不要過度溺愛或過分限制孩子的自由,讓孩子感受到尊重和理解。在孩子情緒不穩定時,盡量順著孩子的情緒走勢,等孩子冷靜下來再進行溝通。

家庭環境對孩子的成長具有重要影響。家長應該為孩子營造一個溫馨、和諧的家庭氛圍,讓孩子感受到家的溫暖。增加親子活動,增進親子關系,讓孩子感受到父母的關愛和支持。

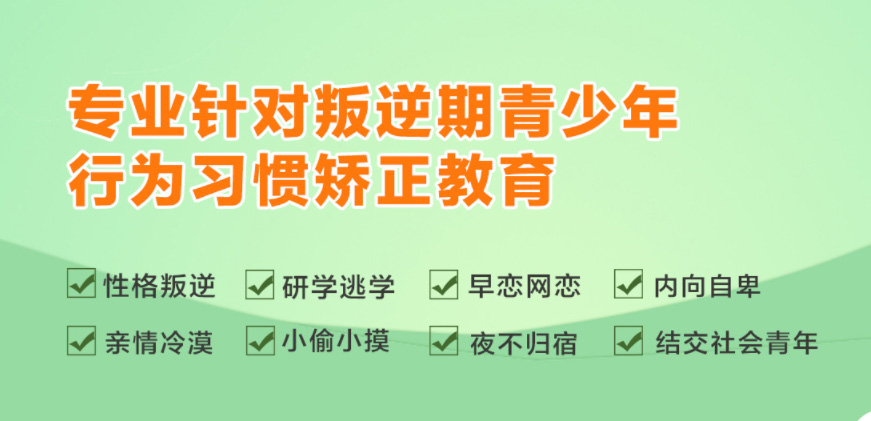

如果孩子的叛逆行為持續嚴重,家長可以嘗試尋求專業幫助,如心理咨詢或家庭教育指導。專業人士會針對孩子的情況,給出具體的建議和指導,幫助家長更好地應對孩子的叛逆期。

我的兒子在四歲以前很聽話,只要犯錯就會主動面壁思過。但隨著時間的推移,他逐漸進入了青春叛逆期。有一天,他再次犯錯并動手打我。面對這一情況,我深感震驚和痛心。

我意識到需要改變自己的教育方式。我開始嘗試與孩子進行真誠的溝通,了解他的內心想法和需求。我也對自己的教育方式進行了反思,是否有過度嚴厲或忽視孩子情感的時候。

為了改善與孩子的關系,我嘗試著為他營造一個溫馨、和諧的家庭氛圍。我們增加了親子活動,共同參加一些有趣的活動,增進彼此的了解和感情。

在孩子的叛逆期,我更加注重正確引導而非沖突。當孩子情緒不穩定時,我會盡量順著他的情緒走勢,等他冷靜下來再進行溝通。我學會了傾聽孩子的意見和想法,尊重他的個性,給予他適當的自由。

如果孩子的叛逆行為持續嚴重,我可能會尋求專業幫助。心理咨詢師或家庭教育專家會針對孩子的情況給出具體的建議和指導,幫助我們更好地應對這一困境。

他表達出深深的疲憊,聲稱不想再站立。那一刻,我瞬間被觸動,涌起一股難以抑制的情感。我開始質疑自己,對于一個僅僅四歲的孩子,我是否過于苛刻,是否殘忍?

隨著孩子的成長,他逐漸展現出頑皮的一面。有時他會不聽話,偷偷爬樹掏鳥窩,甚至毀壞別人的莊稼。我對他的行為感到憤怒,我的情緒使他承受了我不愿看到的壓力。

當孩子長到十三四歲時,一次沖突達到了頂點。我動手打了孩子,他居然還手打我。我們的關系陷入了緊張,我憤怒地讓他離開家。他在草地上哭泣,我遠遠地看著,心中滿是痛苦。

那天晚上,我開始反思自己的教育方式。我問自己,為什么總是選擇打罵而不是溝通?孩子告訴我他的感受,他反對暴力,希望我們能以更溫和的方式交流。我開始意識到,我需要改變。

如今十五歲的我,正處于青春叛逆的時期。戀愛、打架、混社會,生活似乎充滿了混亂與不安。在這混沌之中,有一種情感始終如一,那就是對尊重的渴望。盡管我有時行為出格,但我內心深處仍有一份敬畏,這份敬畏源于對長輩的尊重,源于我明白即使放肆,也需有所顧忌。

我是一位裝甲十二師退役的老兵,純手打字交流。對于家庭教育,我深有所感。孩子,可以不成才,但必須成人。對于叛逆的孩子們,暑假不是用來補課,而是用來體驗生活的苦與甜。我曾經歷過嚴格的家庭教育,雖然有時心生怨念,但現在看來,那些懲罰都是出于愛與責任。在孩子犯錯時,適當的懲罰是必要的,因為只有在面對錯誤時,孩子才能真正認識到什么是正確。

我深知教育孩子的過程中會有摩擦。我兒子12歲,身高已經超過我。有時我們會有肢體沖突,但都是出于玩笑。當他犯錯時,我會嚴肅處理。有一次,他用行動證明了他的成長,在犯錯后主動承認并接受懲罰。這讓我認識到,無論孩子多大,都需要正確引導和教育。

我的童年是在母親的嚴格教育下度過的,身上留下的印記是那段時光的記憶。現在,我回老家與母親相處,有時會發生摩擦。雖然我曾經對此深感痛苦,但現在我理解了母親的愛與無奈。我也看到了老婆與婆婆之間的斗爭,但她總是能以善良與智慧化解矛盾。這幾年,母親的變化讓我看到了家庭教育的效果,也感受到了家庭的溫暖與變化。

當我家兒子踏入初一的大門,仿佛踏入了一片未知的領域。曾幾何時,我也經歷過相似的掙扎與迷茫。那時的他,如同雛鷹初展翅,面對世界的誘惑與壓力,手機的出現成了他逃避現實的港灣。

隨著手機成為他生活的重心,家庭間的溝通逐漸變得艱難。我試圖用言語引導他回歸正軌,但他卻將其視為束縛。逃課、頂嘴,甚至對我動手,每一次沖突都讓我們之間的關系愈發緊張。我心力交瘁,試圖尋求外部的幫助,但效果甚微。

為了尋找新的出路,我為他選擇了封閉的初中學校。一個月回家一次,環境的新穎與嚴格管理讓他的心態逐漸平穩。我也開始反思自己的教育方式,試圖找到更有效的溝通方式。我們之間的關系開始有了轉機,他的成績也有了顯著的提升。

身為家長,被孩子動手打所留下的不僅是身體上的傷痕,更是心靈的創傷。我深知,這不僅意味著孩子對家長的不尊重,更反映出他在處理情緒上的不成熟。我們開始思考,是不是對孩子的逼迫過緊,讓他無法承受壓力而選擇了錯誤的發泄方式?

回首過去,我們經歷了太多的波折與掙扎。如今,我更加珍視與孩子之間的溝通與理解。我深知,隨著他的成長,我們必須學會用更加成熟的方式去處理問題。武力無法解決問題,唯有理解與溝通才能真正拉近我們的距離。未來的路還很長,我希望我們能夠攜手共進,共同面對挑戰與機遇。

我也曾是個小孩,我的成長之路并非一帆風順。我也曾因為別人的嘲笑與欺凌而選擇動手。但那次的經歷讓我深知,動手并不能解決問題,只會帶來更多的麻煩。我希望能通過我的經歷告訴孩子,要學會用更加成熟的方式去面對問題,而不是選擇逃避或暴力。我的家庭教育方式或許有不足,但我希望我們能夠共同成長,用理解與溝通去構建更加和諧的家庭關系。與孩子和諧相處:平等、理解與引導的重要性

在現代家庭教育觀念中,與孩子平等相處是建立良好親子關系的重要前提。我時刻嘗試與我的閨女進行平等的交流,尊重她的意見和想法。當發生矛盾或問題時,我們會坐下來一起討論,共同尋找解決方案。這種相處模式使我們更加親近,也讓她感受到自己的意見被重視。

良好的溝通是理解孩子的關鍵。當孩子做錯事情時,我不會急于責備,而是嘗試理解她的想法和動機。我會耐心地詢問她的看法,讓她表達自己的感受。通過傾聽,我可以更好地了解她的內心世界,找到問題的根源,從而更有效地引導她。

雖然我會盡量保持耐心,但在必要時,我也會采取適當的措施。如果閨女一而再、再而三地犯錯,我會進行適當的懲罰。但我始終認為,懲罰不是目的,而是教育的一種手段。我的目的是讓她明白自己的錯誤,并學會承擔責任。

多年前,我在北京目睹了一幕令人震撼的場景。一個外國父親正在教訓哭鬧的孩子,他大聲制止并打了孩子。這一幕讓我深感震驚。我同情那個孩子的遭遇,也感嘆那位父親的舉動。這個讓我更加堅定地認為,教育孩子需要耐心和理解,而不是簡單粗暴的方式。

對于那位北京街頭的外國父親,我能夠理解他的無奈和憤怒,但我不能認同他的教育方式。父母應該關愛并尊重自己的孩子,而不是在情緒失控時傷害他們。我希望通過這個故事提醒大家,教育孩子是一個長期且復雜的過程,需要耐心、理解和正確的引導。我們應該珍惜與孩子相處的每一刻,努力建立和諧、平等的親子關系。

每個孩子都是獨特的個體,需要我們用心去呵護和引導。讓我們共同努力,為孩子們創造一個充滿愛、理解和尊重的成長環境。