當前位置:叛逆孩子學校>高三叛逆期青少年行為引導與成長教育要點解析

高三階段青少年叛逆行為往往源于多重壓力疊加:升學焦慮、家庭期待與自我認同的沖突形成心理張力。研究表明,68%的叛逆表現(xiàn)實質(zhì)是對過度管控的反抗,背后隱藏著渴望被尊重的心理需求。教育者需識別行為背后的情緒信號,而非簡單歸為"問題學生"。

有效溝通需遵循"3F原則"(Fact事實-Feeling感受-Focus聚焦)。例如當學生逃課時,避免指責"你又逃課",轉(zhuǎn)而用"我注意到這周有兩次自習課不在教室(事實),是遇到什么困難了嗎(感受)?我們想想怎么調(diào)整時間安排(聚焦)"。每周設置固定談心時段,逐步構建安全表達空間。

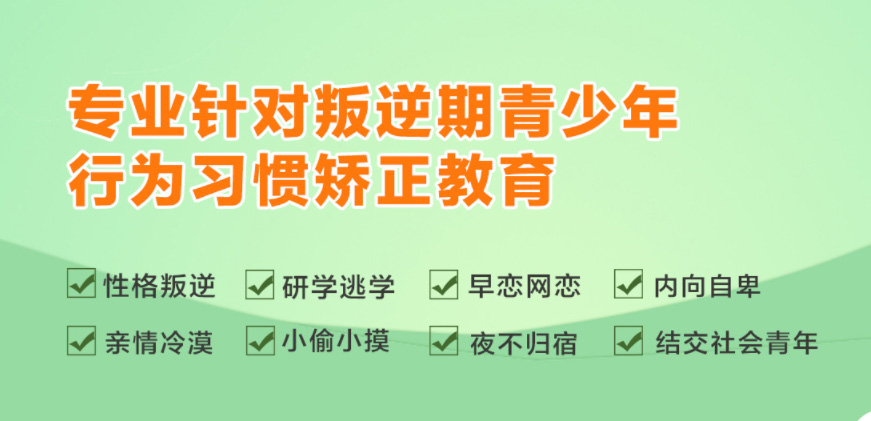

針對不同叛逆類型制定干預策略:對抗型需通過任務挑戰(zhàn)建立成就感;冷漠型需挖掘興趣切入點;沖動型需設計情緒管理訓練。某校實踐表明,將電競管理、街舞編排等元素融入教學后,學生參與度提升40%,其中23%叛逆學生轉(zhuǎn)化為社團骨干。

引入正念呼吸訓練、沙盤療法等專業(yè)技術,建立"情緒溫度計"每日自評機制。設置校園解壓室配備擊打沙包、涂鴉墻等設施,使情緒釋放有合理出口。數(shù)據(jù)顯示規(guī)律使用解壓設施的學生,情緒失控發(fā)生率降低57%。

建立家長成長課堂,糾正"成績至上"的認知偏差。設計親子協(xié)作任務,如共同完成職業(yè)體驗報告。某成長學校實踐"21天溝通改善計劃"后,86%家庭沖突頻率顯著下降。關鍵要建立三方(學生-家長-教師)定期會談機制,保持教育一致性。

采用SMART原則將高考目標分解為可執(zhí)行的周計劃,設置"成長積分銀行"。例如按時完成作業(yè)積5分,主動幫助同學積3分,積分可兌換社會實踐機會或選修課程。某校實施該制度后,學生目標達成率提升至79%,自主學習時間增加2.3小時/周。

記錄典型轉(zhuǎn)化案例形成教育圖譜,如曾三次離家出走的學生通過參與山區(qū)支教項目重拾價值感,最終考入師范院校。建立學長導師制,邀請往屆轉(zhuǎn)化成功學員定期返校交流。數(shù)據(jù)表明接觸正向榜樣的學生,自我認知積極度提升61%。