當前位置:叛逆孩子學校>孩子叛逆該不該送特殊學校?家長必看的教育指南

青春期叛逆是12-18歲青少年常見的心理發展現象,源于大腦前額葉皮質發育滯后與荷爾蒙變化的雙重作用。數據顯示,約85%的青少年會出現不同程度的叛逆行為,表現為情緒波動、挑戰權威、追求獨立等特征。這本質上是孩子建立自我認同、探索社會規則的成長過程,醫學研究證實叛逆期持續時間平均為3-5年,過早定義為"問題少年"可能阻礙正常心理發展。

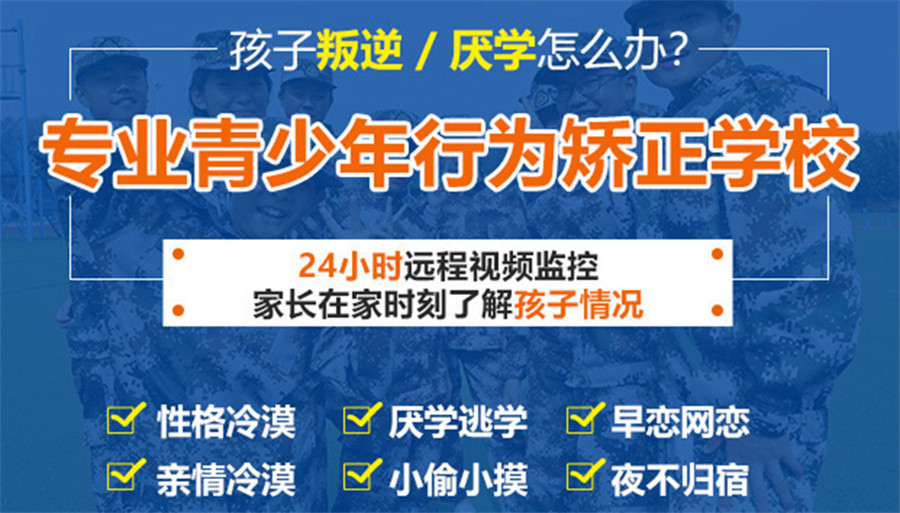

特殊教育學校主要面向存在嚴重行為偏差、心理障礙或違法記錄的青少年,配備專業心理輔導和行為矯正課程。但教育部2022年統計顯示,普通叛逆學生進入特殊學校后,32%出現心理適應障礙,15%產生更嚴重的對抗情緒。特殊教育環境容易強化"問題標簽",切斷正常社交圈,可能導致孩子自我認知偏差。專家建議,僅當存在自殘、暴力傾向或嚴重違法行為時才考慮特殊教育介入。

家庭追蹤研究發現,78%的叛逆行為與家庭教育方式直接相關。過度控制型家庭孩子叛逆概率達64%,忽視型家庭達57%。學校壓力、同伴影響、網絡環境構成另外三大誘因。心理專家指出,90%的叛逆行為都承載著未被滿足的心理需求:渴望尊重(42%)、追求自主權(35%)、獲得關注(23%)。正確解讀行為背后的心理密碼比簡單懲戒更重要。

建立"溝通-協商-共治"的三步處理模型:首先通過每日15分鐘專注傾聽建立信任,再以家庭會議形式協商規則,最后共同制定解決方案。引入"責任階梯"教育法,按年齡逐步增加自主權,如12歲自主管理零花錢,14歲參與家庭決策等。北京師范大學實驗顯示,采用該方法的家庭,親子沖突減少67%,孩子責任感提升81%。

強制送入特殊學校可能觸發"心理剝離反應",表現為抑郁傾向(28%)、攻擊性增強(19%)、情感冷漠(34%)。教育心理學研究證實,脫離原生環境會加劇青少年的不安全感,60%的案例出現返校后行為反彈。更值得關注的是,特殊學校經歷可能成為終身心理創傷,35%的受訪者在成年后仍存在社交障礙。

建議優先嘗試家庭教育咨詢(成功率68%)、參與社區青少年成長項目(改善率55%)、接受專業心理輔導(有效率72%)。教育部全國青少年心理援助熱線(12355)提供免費咨詢服務,覆蓋300個城市。對于確實需要干預的情況,可選擇走讀式行為矯正課程,保留正常校園生活的同時獲得專業指導,此類項目已幫助86%的家庭改善親子關系。

制定決策前需完成三個評估:心理測評(專業機構)、家庭環境評估(教育顧問)、學校適應評估(班主任)。建立為期3個月的觀察改進期,記錄具體行為頻次、強度、誘因。數據顯示,經過系統家庭干預后,73%的叛逆行為能得到有效控制。記住,教育是靜待花開的過程,強制矯正可能折斷成長的枝芽。