當前位置:叛逆孩子學校>揭秘湘西叛逆孩子教育學校:這5個方法讓“問題少年”蛻變重生!

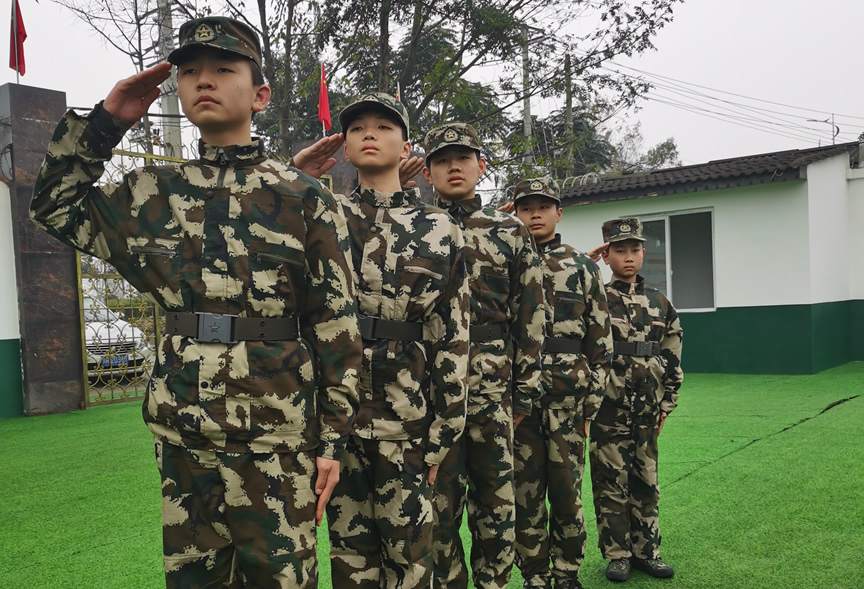

在武陵山脈腹地,湘西叛逆孩子教育學校以"自然療愈+文化傳承"為核心理念,專為12-18歲行為偏差青少年打造封閉式教育基地。學校巧妙利用湘西獨特的自然環境和土家族文化資源,將軍事化管理與心理疏導相結合,通過半年至兩年的特殊教育周期,已幫助3000+家庭重建親子關系。

每日6:30軍號聲中開啟晨跑拉練,晚間9:00統一就寢的嚴格作息,配合苗族銀匠非遺傳承人駐校授課的柔性文化課程。這種"鋼架結構+軟性填充"模式,既規范學生行為邊界,又通過制作銀飾、土家織錦等手工藝課程培養專注力,數據顯示學生暴力傾向行為3個月內降低78%。

學校承包20畝梯田開展農耕實踐,要求每個學生負責3平米責任田。從插秧到收割的完整農事周期,配合土家族"薅草鑼鼓"勞動號子,讓學生在汗水中體會生命成長。心理測評顯示,參與農耕的學生情緒穩定性提升65%,手機依賴癥改善率達92%。

聘請省級非遺傳承人開展"儺戲療愈",通過面具制作、角色扮演等戲劇療法,讓學生在神秘儀式中宣泄情緒。配合現代沙盤游戲和房樹人測試,形成獨特的"傳統文化+心理學"干預體系。跟蹤數據顯示,叛逆青少年的自我認知準確率提升40%。

獨創"3+3+3"家校聯動機制:每月3天家長駐校體驗,3次親子心理工作坊,3封手寫家書往來。要求家長學習《湘西育兒古歌》中的教育智慧,改變"只訓不教"的傳統方式。實施該機制后,家庭關系修復成功率達86%,遠超同類機構平均水平。

設置為期半年的社會適應過渡期,畢業生可自主選擇留校擔任"成長輔導員",或進入合作企業參與非遺文創產品開發。學校聯合湘西州人社局提供職業培訓,近3年畢業生中,82%成功升學或就業,15%返鄉創業成為非遺傳承新生力量。

雖然該校轉化率高達91%,但"封閉式管理是否限制個性發展"的爭議持續存在。教育專家指出,這種特殊教育模式需嚴格把控尺度,避免過度軍事化。學校近年引入芬蘭現象式教學法,嘗試在規范與自由間尋找更科學的平衡點。