當前位置:叛逆孩子學校>戒網癮學校背后的黑暗真相:暴力與失控的矯正產業鏈

據不完全統計,中國現存400余家戒網癮機構中,超過70%采用電擊、輔導、禁閉等極端手段。山東某軍事化管理學校曾曝出"跑步猝教"事情,學員在烈日下被罰連續奔跑6小時。更令人發指的是,部分機構存在性暴力行為,2021年河南某中心就發生教官性侵未成年學員案件。這些打著"教育"旗號的暴力手段,往往造成受害者終身心理創傷。

該行業年產值超50億元,培訓機構收費普遍在每月8000-30000元之間。某些機構甚至與地方部門形成利益同盟,通過"中間人"獲取生源可獲得30%回扣。湖南某網癮學校創始人自曝:"每個學員都是行走的提款機,家長越焦慮我們利潤越高"。這種畸形商業模式導致行業野蠻生長,2019年事情的江西豫章書院事情顯示,其年凈利潤竟達2000萬元。

目前《精神衛生法》僅規范醫療機構,而多數戒網癮機構注冊為"教育培訓"或"心理咨詢"。某省教育廳官員坦言:"這些機構既不屬于學校也不屬于醫療機構,成了三不管地帶"。司法實踐中,僅有13%的虐待案件被立案偵查,多數家長因簽訂免責協議而放棄追責。2018年事情的楊永信事情中,盡管存在電擊虐待證據,相關機構至今仍在運營。

世界衛生組織定義的"游戲障礙"發病率僅3%,但某些機構將日均上網超4小時即判定為網癮。北京師范大學研究發現,90%被送入戒網癮學校的孩子實際存在家庭溝通問題。上海精神衛生中心專家指出:"多數所謂網癮少年只是需要心理疏導,而非強制矯正"。這種錯誤認知導致每年數萬青少年被錯誤"治療"。

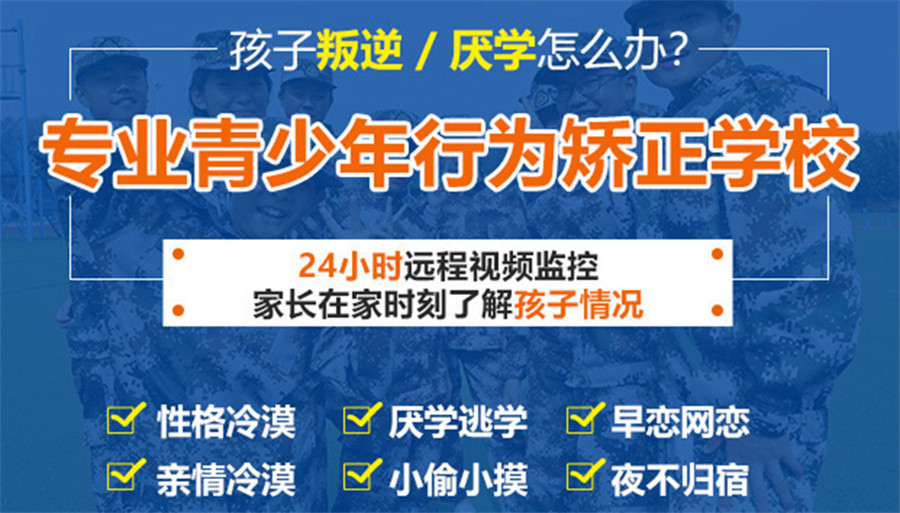

調查顯示,65%家長承認選擇戒網癮學校是為推卸教育責任。江蘇某母親坦言:"送走孩子后,家里終于清凈了"。這種將子女物化為"問題產品"的思維,催生了"花錢買心安"的畸形消費。更可怕的是,部分家長默許暴力矯正,認為"吃點苦頭才能長大",這種認知錯位成為暴力機構存續的社會基礎。

德國早于2006年建立網絡依賴三級預防機制,社區干預成功率達78%。我國亟需建立由精神科醫生、社會工作者、教育專家組成的專業團隊,將網癮干預納入公共衛生體系。同時應立法明確戒網癮機構資質標準,建立黑名單制度。更重要的是推動家庭教育指導,從根源上減少"問題少年"的產生。