當前位置:叛逆孩子學校>戒網癮學校的運作機制與爭議焦點解析

戒網癮學校是以矯正青少年網絡依賴為目標的特殊教育機構,2008年后在中國快速興起。據不完全統計,全國曾存在超過300家同類機構,采用封閉式軍事化管理,課程周期通常為3-6個月。這些機構多由民間資本運營,部分打著"行為矯正中心"或"特訓學校"名義開展業務。

機構普遍實施全封閉管理,每日安排包括體能訓練(占比40%)、心理輔導(20%)、文化課(30%)和勞動教育(10%)的課程體系。采用積分考核制度,學員需通過服從度測試才能升級待遇。多數機構配備24小時監控系統,部分存在沒收通訊工具、限制人身自由等爭議性管理措施。

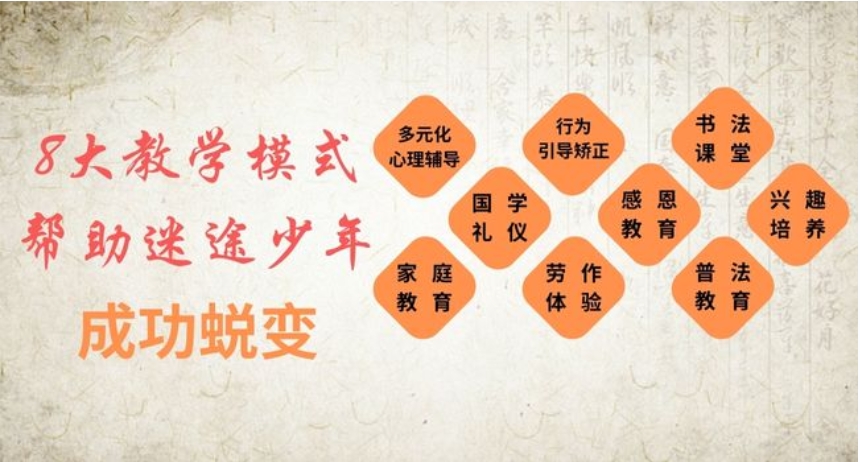

1. 行為矯正法:通過高強度軍事訓練改變行為模式

2. 電擊厭惡療法:楊永信事情后已被明令禁止

3. 團體心理治療:運用集體壓力促進認知改變

4. 家庭系統重構:要求家長配合實施獎懲機制

5. 傳統文化灌輸:部分機構引入國學教育元素

現行《未成年人保護法》第11條明確禁止體罰,但未對"心理矯正"做出具體界定。《民辦教育促進法》對特殊教育培訓機構資質審批存在漏洞,導致部分機構僅憑營業執照即可運營。司法實踐中,學員維權常面臨取證困難、損害認定模糊等障礙。

2017年豫章書院事情中,學員曝出遭受龍鞭抽打、關禁閉等虐待。司法鑒定顯示23%的學員出現創傷后應激障礙。該案例揭示行業存在三大問題:教育資質缺失(僅35%機構持正規執照)、師資水平參差(62%教官無心理學背景)、監管責任推諉(涉及教育、工商、公安多部門)。

WHO建議的網癮干預應遵循"三級預防"體系:家庭建立屏幕使用規則(每日≤2小時)、學校開展媒介素養課程、醫療機構提供認知行為治療。日本推行的"自然療法",通過戶外活動替代網絡滿足感,三個月戒斷率達41%。瑞典采用分級干預制度,僅重度患者(日均上網≥10小時)需住院治療。

北京大學研究發現,76%網癮少年存在家庭溝通障礙。有效的干預應包含:建立非暴力溝通機制(每周家庭會議≥2次)、制定漸進式脫敏計劃(每周減少20%游戲時間)、培養替代興趣(運動/藝術活動參與率提升至60%)。家長需警惕將教育責任完全外包給機構。

2021年《青少年網絡成癮防治指南》提出機構準入標準:必須配備精神科醫師(1:50師生比)、安裝無 角監控(數據保存≥180天)、建立第三方監督機制。深圳試點"白名單"制度,對合規機構給予財政補貼,目前已有12家通過認證。專家建議建立全國統一監管平臺,實現資質查詢和投訴處理線上化。