當前位置:叛逆孩子學校>戒網癮學校悲劇:殺母案背后的教育反思

2023年引發社會震驚的"戒網癮學校殺母案"中,一名16歲少年因長期遭受網癮矯正機構輔導,在逃離學校后持刀殺害母親。該案暴露出涉事機構采用電擊、禁閉等非法矯治手段,導致受害者出現嚴重心理創傷。案發前三個月,家長支付高額費用將孩子送入該機構,卻未核實其辦學資質。

依據《未成年人保護法》第41條,任何組織不得對未成年人實施輔導。案件中涉事機構負責人已被以故意傷害罪、非法拘禁罪批捕。法律界爭議焦點在于:家長強制送養行為是否構成共同侵權,以及涉案少年因長期受虐導致精神異常能否減輕刑責。司法鑒定顯示,行兇時其存在創傷后應激障礙。

案件折射出當代家庭教育困境:家長將教育責任外包給第三方機構的比例逐年上升。據中國青少年研究中心數據,72%的網癮矯治案例存在親子溝通斷裂。涉案母親在案發前曾多次向親友表示"管不了孩子",選擇機構矯治前未嘗試專業心理咨詢,反映出部分家庭應對青少年問題的簡單化處理傾向。

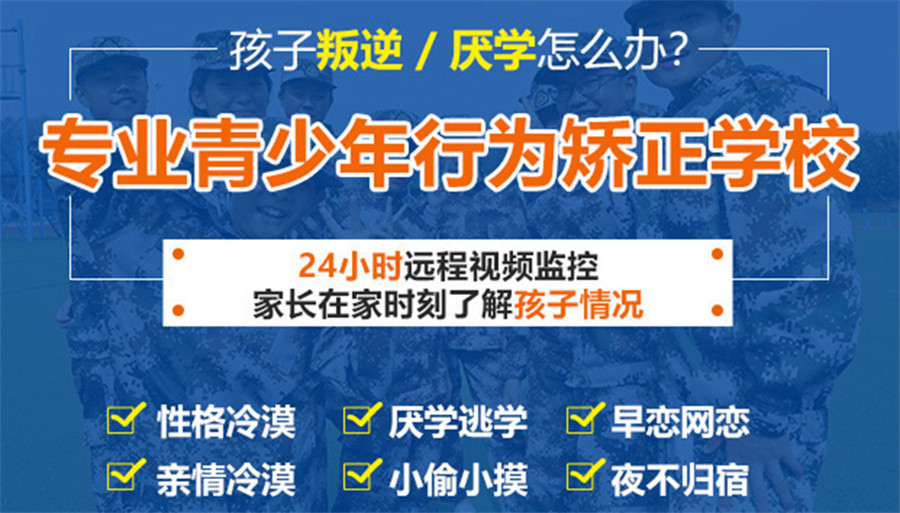

國家市場監管總局專項檢查發現,全國31%的戒網癮機構注冊為"教育咨詢公司",實際開展限制人身自由的矯治活動。涉事機構所在省份存在工商、教育、衛健部門監管職責交叉問題。更觸目驚心的是,涉事教官多數無心理學資質,部分有前科人員混入教育隊伍,暴露出行業準入門檻的嚴重缺失。

國際疾病分類(ICD-11)已刪除"網癮"疾病條目,WHO強調過度網絡使用應通過心理干預而非強制矯正。涉案機構采用的"軍事化管理+行為矯正"模式,已被證實會加劇青少年逆反心理。北京大學跟蹤研究顯示,經歷強制矯治的青少年,3年內出現自殘行為的概率達46%,是普通心理咨詢組的9倍。

本案推動《家庭教育促進法》實施細則修訂,要求地方政府建立特殊教育機構備案制度。專家建議:建立網癮矯治機構黑白名單公示平臺;強制要求矯治方案經專業心理評估;推行"家長同步輔導"機制。更重要的是轉變教育觀念,將網絡使用問題視為親子關系修復契機,而非需要暴力矯正的"疾病"。