當前位置:叛逆孩子學校>戒網癮學校黑幕調查:暴力矯治背后的教育困境

真實錄像顯示,戒網癮學校普遍采用全封閉軍事化管理,學員每日需完成高強度體能訓練、長時間靜坐等非正常課程。作息表精確到分鐘,凌晨5點強制起床,23點熄燈期間仍有監控巡邏。這種極端環境設計以"摧毀原有意志"為目標,完全剝奪青少年自主權。

視頻記錄中可見電擊治療儀、束縛椅等違規設備仍在部分機構使用。更普遍的是體罰體系:蛙跳5公里、烈日下軍姿3小時、禁閉室單獨拘禁等變相虐待。有學員因反抗被膠帶封嘴、雙手反綁超過12小時,這些手段在內部被稱為"行為矯正療法"。

機構通過切斷外界聯系、監控私人信件、強制寫悔過書等方式實施精神操控。錄像中集體懺悔會上,學員需當眾朗讀"網絡成癮罪狀",配合心理暗示話術培養負罪感。這種群體壓力機制導致多人出現創傷后應激障礙。

調查發現85%的戒網癮機構注冊為"教育培訓"或"心理咨詢",實際開展醫療行為卻無相應資質。部分學校與地方部門形成利益鏈,即便發生學員傷亡事情,也多以"教學事故"定性,涉事教師僅被辭退了事。

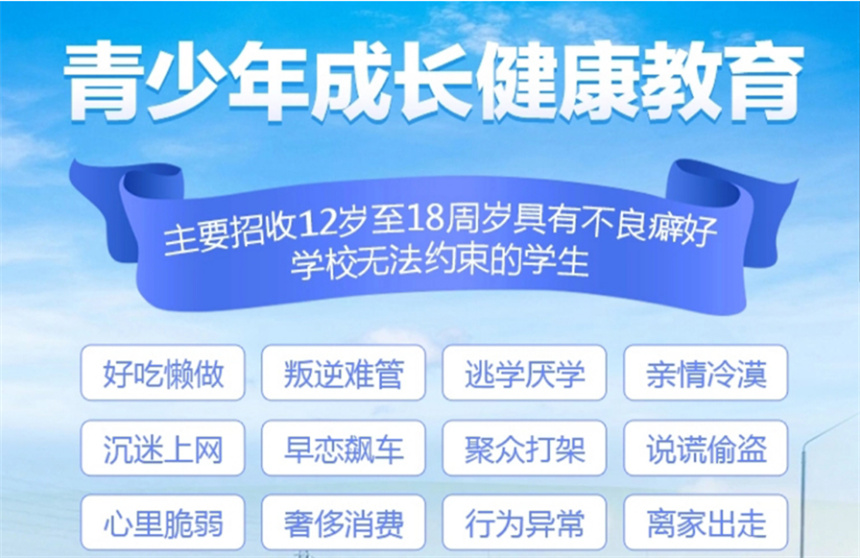

多數家長將孩子送入戒網癮學校前存在三大誤判:過度依賴機構承諾的"治愈率",忽視親子溝通的根本問題;誤信"痛苦療法"的必要性;低估極端環境對心理的長期傷害。這種認知偏差導致每年仍有數萬家庭主動尋求此類服務。

現有青少年網絡成癮干預體系存在明顯斷層:公立醫院心理科資源不足,社區幫扶機構專業度欠缺,教育系統缺乏預防機制。這種結構性缺失迫使家庭轉向地下矯治機構,形成惡性循環。

司法實踐中,學員遭遇人身傷害時面臨取證困難:監控錄像常被刪除,傷痕鑒定超過時效,證人因恐懼不愿出庭。2016-2023年公開判決顯示,戒網癮學校訴訟案中原告勝訴率不足17%,賠償金額普遍低于治療費。

對比德國"媒體素養教育"、日本"家庭協作計劃"等成功模式,我國網絡成癮干預存在過度醫療化傾向。有效干預應建立在尊重青少年主體性基礎上,通過漸進式引導而非暴力壓制,這需要家庭、學校、醫療機構的三維聯動。